|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Avertissement :

Il est interdit de reproduire sur quelque support que ce soit tout ou partie de ce site (art. L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle) sans autorisation expresse et préalable du propriétaire du site..

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable du propriétaire du site, M. Jean-Pierre Bartolini.

Pour toute demande de reproduction d'éléments contenus dans le site, merci de m'adresser une demande écrite par lettre ou par mel.

Merci.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

256, 257,

258, 259, 260,

261, 262, 263,

264, 265,

| |

FÊTES DE NOËL ET DE FIN D’ANNEE

Chers Amies, Chers Amis,

En ce mois de décembre, comme chaque mois, j'ai la joie de m'adresser à vous. Et une fois n'est pas coutume, je souhaite remercier aujourd'hui tous ceux qui me font parvenir textes, documents et photos et qui participent avec dynamisme et compétence, à la mission, de préservation de notre mémoire, qui est la mienne au travers de la Seybouse. Rien n'est parfait en ce bas monde, nous faisons ce que nous pouvons.

Le temps de l’Avent est là, les sapins sont habillés et décorés, les illuminations de Noël sont installées dans les rues, la neige nous a fait l’honneur de passer dans certains endroits, les enfants ont comme d’habitude, envoyé leur liste au Père Noël, les familles préparent les réveillons.

Sur les pas de Marie et Joseph qui ont fait naître leur Divin Fils dans une étable, osons la simplicité, le dénuement, l’humilité.

N’oubliez pas le 4 Décembre, pour la Sainte-Barbe, chacun doit semer du blé (ou des lentilles) sur du coton imbibé d'eau dans une coupelle et Saint Nicolas le 6 décembre pour les bonbons et les chocolats.

N’oubliez pas le 4 Décembre, pour la Sainte-Barbe, chacun doit semer du blé (ou des lentilles) sur du coton imbibé d'eau dans une coupelle et Saint Nicolas le 6 décembre pour les bonbons et les chocolats.

Je souhaite à Tout le Monde de Bonnes et Joyeuses Fêtes.

" Bône " lecture et bon mois de décembre

A tchao, Diobône,

Jean Pierre Bartolini

| |

JARDIN DES ETOILES 2025

Fleurissement cimetière de Bône

Par Mounir Hanéche et Eric Wagner

|

|

Mesdames, messieurs, chères et chers compatriotes bônois(es), bonjour.

Comme depuis des années, nous avons été encore au rendez-vous de la mémoire des nôtres laissés en leur terre algérienne.

Nous n'avons pas été nombreux, une trenaine de tombes fleuries car nos rangs se dégarnisent à vue d'oeil.

Malgré les travaux entrepris, éclairage, rehaussement de murs, fermeture de tombes, et autres par l'APC et le Consulat de France, les dégradations continuent.

Nous avons marqué de notre présence le fleurissemnt de nos tombes.

Merci à Mounir et à Eric Wagner pour leur implication dans cette marque de respect et du souvenir envers nos anciens.

Solidairement, piednoirement, bônoisement vôtre.

JPB

Deux photos ci-jointe la Vierge à l'entrée du cimetière et la Stèle dédiée à tous les morts.

|

|

LA MONA

Paul GOETZINGER

Echo de l'ORANIE N°249, MARS/AVRIL 1997

|

C’est une belle histoire. Une histoire liée à I'histoire d'Oran et qui a laissé ses marques. Mais, en raison des modifications phoniques et orthographiques, les Oranais pour la plupart l'ignorent, alors qu'ils connaissent les lieux où elle se déroula.

L'action se situe dans la première période de I'occupation espagnole qui débuta en 1505 par la prise de Mers-El-Kébir et ensuite la conquête d'Oran en 1509. Les raisons de ces opérations seraient trop longues à expliquer dans le cadre de notre récit.

C'est une magnifique histoire d'amour qui, comme souvent dans le cas, se termine tristement et même plus : ... tragiquement.

A l'époque Oran ne constituait qu'un "Presidio" avec une garnison réduite. Un jeune lieutenant eut besoin d'une domestique pour s'occuper de son foyer. Il n'était pas question d'avoir du personnel civil venant d'Espagne et les autochtones rechignaient à servir un roumi. Il dut se rabattre sur une Mona. Pour expliquer cette appellation, il convient de décrire le site environnant Oran.

La barrière montagneuse du Murdjadjo qui sépare la mer de la dépression de la Grande Sebkha, vestige de I'ancien "Golfe Sahélien", s'étend depuis M'Sila à 591 m, jusqu'au piton rocheux de 360 m qui chapeaute, ou plutôt qui chapeautait, le massif conique de I'Aïdour séparant la baie d'Oran de la rade de Mers-El-Kébir.

L'action humaine a quelque peu modifié I'aspect final de la chaîne. D'abord la construction du fort sur le piton de I'Aidour qui a perdu son nom pour celui de Santa-Cruz, ne laissant son origine qu'aux merveilleuses grottes qui se trouvent à ses pieds. Ensuite la faille qui sépare le fort de la Meseta, plus connue sous le nom de "Plateau du Marabout".

Cette faille, que d'aucuns appelaient "Le Col" fut exécutée au début des années 1770 sous les ordres du colonel Hontabat, commandant les ingénieurs du Génie espagnol, afin d'arrêter les attaques incessantes du fort par les troupes ennemies voulant chasser les espagnols du territoire. C'est une réalisation colossale que beaucoup d'Oranais ignorent tant on a de peine à I'imaginer.

A l'époque qui nous concerne ce relief était quasiment dépourvu de végétation à part quelques touffes de broussailles sortant des éboulis de rochers. Pour l'occupant espagnol il n'était pas sans similitude avec le rocher de Gibraltar. Pourtant des groupes humains offrant une ressemblance avec le caractère de ce gitan, mais de confession islamique, s'y maintenaient.

Compte tenu du rapprochement avec Gibraltar les Espagnols eurent vite fait d'appeler ces populations "les Monos et les Monas" en comparaison avec les singes de race "Guenons" qui vivent sur le rocher du Détroit. Entre parenthèses, par quels détours ce qualificatif de guenon est arrivé à être donné, en français à la femelle du singe ?

La question reste posée.

Ainsi notre officier eut à son service une Mona.

Apparemment elle dut lui donner entièrement satisfaction en tout et pour tout car il en eut un enfant.

Ce fait dû rester plus ou moins secret et ce n'est qu'au second enfant que le scandale éclata. Cela se sut dans les sphères dirigeantes de la très catholique Espagne.

Comment ! un de ses sujets en concubinage avec une musulmane et en sus, de la plus basse espèce. Inadmissible en pleine Inquisition.

La réaction ne se fit pas attendre. Le lieutenant fut sommé de regagner sans délai sa sainte patrie par le premier navire en partance d'Oran, sans préjuger des sanctions à venir.

Le jour où la caravelle emmenant le fautif quittait le bassin à fond de sable à peine protégé par un simple épi d'enrochement, la Mona, un enfant au bras et I'autre tenu par la main, s'enfonça de plus en plus dans la mer jusqu'à noyade des trois malheureux.

Cet événement marqua si profondément les habitants d'Oran qu'ils appelèrent la plage où eut lieu le drame : "La Playa de la Mona".

Entre 1518 et 1534, le marquis de Comares, gouverneur d'Oran, fit élever un fort sur l'éperon rocheux qui domine la plage auquel on donna le nom de "El Castillo de la Mona".

Les Espagnols occupèrent Oran une première fois de 1509 à 1708, puis s'implantèrent une seconde fois de 1732 à 1791, date à laquelle ils abandonnèrent définitivement le Presidio après moult difficultés et surtout le tremblement de terre dévastateur de la nuit du 8 au 9 Octobre 1790. Les noms des lieux qui nous concernent furent néanmoins maintenus jusqu'à I'arrivée des Français en Août 1831; Apparemment il semble qu'il n'en fut pas de même durant la période française. En réalité il n'en est rien et voici pourquoi.

En espagnol toutes les lettres d'un vocable se font sentir dans la prononciation avec plus ou moins de puissance sur les syllabes suivant I'accent tonique, ce qui sous la dictée facilite l'orthographe. Ce qui n'est pas du tout le cas en français. N'est ce pas Monsieur PIVOT ?..

En prononçant le nom donné à la plage et au fort, les Français en estompèrent d'abord le A final de Mona ce qui donna "La Mone", puis avec leur accent que les méditerranéens qualifient de "pointu", le O sec et bref s'adouci et donna "La Moune". Ce n'est que bien plus tard que I'article et le nom furent accolés pour donner en définitif "LAMOUNE", vocable qui n'échappe plus à la mémoire de nos concitoyens connaissant bien le fort LAMOUNE ainsi que le quai du même nom érigé sur la fameuse plage ou se situait la base de la Marine Nationale avant la création du port militaire de Kébir.

Voilà la triste histoire d'amour de la MONA qui est tombée dans I'oubli malgré les traces qu'elle a pu laisser.

Il est dit mais, rien n'est prouvé, que la pâtisserie pascale chère aux Oranais "La Mouna", aurait subit partiellement la même transformation dénommée à I'origine La Mona, soi-disant, parce qu’elle figurait le cône de Santa-Cruz avec son semis de sucre concassé représentant la rocaille du site. De plus, au temps où cette spécialité n'était que de confection familiale, on y ajoutait au sommet un oeuf dur simulant le fort pour renforcer la comparaison.

Paul GOETZINGER

|

|

MAI 1962... LA DERNIERE COMMUNION

ACEP-ENSEMBLE N°305, septembre 2017

|

|

Le drame de Manchester a coûté la vie à des enfants et adolescents. Le terrorisme islamiste a encore frappé en faisant exploser une bombe au cœur d'un concert, Manchester fait suite à Londres, Stockholm, Berlin, Nice, paris, etc.

Cette fureur et cette barbarie avaient déjà frappé, toujours par des bombes et des égorgements, en Algérie il y a un peu moins de soixante ans.

«Des mots qui pleurent et des larmes qui parlent »

(Abraham Cowley)

Qu'elle était radieuse I'aurore de ce dernier dimanche de Mai 1962 à Oran ! ... Le ciel était tout blanc, d'une blancheur de gaze, où scintillaient des gouttelettes nacrées, pluie d'atomes lumineux dont la chute emplissait l'éther d'une immense vibration qu'on aurait dit minuscule. Tel une plume blanche, un nuage solitaire se courbait au-dessus de la ville, cette ville, hier si gaie, si propre, si belle qui, aujourd'hui, avait le visage gris des malades incurables, des cancéreux à quelques jours de leur mort.

Avec le mois de Mai étaient revenus les cortèges immaculés des premiers communiants, et dans cette époque de violence et de haine, il n'y avait rien de plus émouvant que ces enfants graves et recueillis, rayonnants de foi et vêtus de la blancheur des lys.

Parmi eux, se trouvait Sophie Dubiton, amputée d'une jambe et qu'on portait dans le cortège des communiantes. ElIe avait été l'une des premières victimes du « boucher d'Oran », le général Katz, commandant le secteur autonome d'Oran qui avait donné la consigne à ses troupes essentiellement constituées de « gens sûrs », en l'occurrence de gendarmes mobiles, « de tirer à vue sur tout européen qui aurait l'audace de paraître sur une terrasse ou un balcon lors d'un bouclage ».

Les premières victimes du « boucher d'Oran » furent deux adolescentes de 14 et 16 ans : Mlles Dominiguetti et Monique Echtiron qui étendaient du linge sur leur balcon. Elles furent tuées par les gendarmes. Les projectiles d'une mitrailleuse lourde de 12/7 traversèrent la façade et fauchèrent dans leur appartement, Mme Amoignan née Dubiton, dont le père était déjà tombé sous les balles d'un terroriste du FLN, ainsi que sa petite fille, Sophie, âgée de deux ans et demi et sa sœur, Frédérique, âgée de treize ans qui, atteinte à la jambe, eut le nerf sciatique attaché et dut être amputée.

Pourquoi lui refuser, malgré l'atrocité de la situation, le droit à la robe blanche et à la douceur de la cérémonie ? Elle n'aurait pas compris, elle, petite victime innocente, quelle nouvelle punition on lui imposait après tant de souffrances imméritées. Pourquoi lui refuser, malgré l'atrocité de la situation, le droit à la robe blanche et à la douceur de la cérémonie ? Elle n'aurait pas compris, elle, petite victime innocente, quelle nouvelle punition on lui imposait après tant de souffrances imméritées.

Alors, toute parée, superbe dans ces blancheurs d'étoffe qui l'entouraient comme d'un rayonnement de candeur, Frédérique, se sentait enveloppée d'amour, réchauffée par les sourires lumineux de ses voisins et amis qui lui témoignaient leur tendresse et l'astre radieux, semblait une pluie d'or qui ruisselait de ses mains fines.

Et cette vision insolite de ces enfants encadrés de C.R.S ! ... parce que leur quartier étant bouclé par suite d'une perquisition générale, on n'avait pas le droit d'en sortir, sinon avec ces charmants messieurs. C'était grotesque et digne d'Ubu Roi ! Ces petites filles parées de blanc, se rendant vers I'aumônerie du lycée, ridiculisaient par leur innocence la faconde de ces matamores qui les accompagnaient d'un air soupçonneux. Pensez donc, si elles allaient emporter sous leurs voiles les tracts et les armes de I'OAS ! On massa les enfants, place de la Bastille, avec les mitrailleuses braquées sur eux. Et le chanoine, sur le devant de son église, bénit les communiants en disant : « Aujourd'hui, pour venir ici vous avez du franchir les armées ; vous avez franchi les armées de Satan ! Ne l'oubliez jamais ! Que cela vous reste comme le symbole, I'exemple de ce que vous devrez toujours être prêts à faire : franchir les armées du démon pour venir à la maison de Dieu. »

Après cette déclaration, le chanoine fut arrêté...

Comme on a raison de cacher aux enfants la vue des laideurs humaines.

Le triomphe de la force, la victoire de I'injustice, sont des secousses trop violentes pour eux. Ils doivent croire longtemps que Dieu intervient en faveur des belles causes, que le Mal ne peut prévaloir contre l'amour et le sacrifice.

Quand l'âme a pris ce pli de foi dans l'enfance, rien après ne I'efface plus. Ces petits êtres vêtus de blanc, ont été dépouillés trop jeunes de leur tunique d'illusions. Ils ont vu que leurs prières d'enfants purs ne touchaient pas le ciel, que la tendresse de leurs parents ne pouvait pas les protéger contre les abus de la force, qu'une balle bien dirigée ou qu'un couteau trop vif valait plus que cent cœurs vaillants... et de ce jour, ils sont restés tristes de cette certitude.

Ah ! Quand le sommeil de la mort nous jettera dans la terre, puissions-nous alors ne plus rêver, ne plus voir les tristes réalités de notre triste monde !...

José CASTANO

« Si j’avais le pouvoir d’oublier, j'oublierais. Toute mémoire est chargée de chagrins et de troubles »

(Ch. Dickens)

Cette photo représente la petite Frédérique DUBITON le jour de sa communion. (Parue dans l'hebdomadaire « CARREFOUR » du 16 Mai 1962.). Pour preuve de la désinformation qui sévissait alors en Métropole et du lynchage médiatique que subissait perpétuellement l'OAS, certains journaux -toute honte bue- à l'instar de « La Marseillaise du Languedoc », journal communiste et de « L'Indépendant » de Perpignan, avaient publié cette photo accompagnée de la légende suivante : « Chaque jour des hommes, des femmes, des enfants sont tués ou blessés par les criminels de I'OAS en Algérie... Personne n'est à l'abri de leurs mauvais coups. Pitoyable témoignage. Cette petite communiante sortant d'une église d'Oran « du être amputée d'une jambe à la suite d'un plasticage de l'OAS (sic) » Cette photo représente la petite Frédérique DUBITON le jour de sa communion. (Parue dans l'hebdomadaire « CARREFOUR » du 16 Mai 1962.). Pour preuve de la désinformation qui sévissait alors en Métropole et du lynchage médiatique que subissait perpétuellement l'OAS, certains journaux -toute honte bue- à l'instar de « La Marseillaise du Languedoc », journal communiste et de « L'Indépendant » de Perpignan, avaient publié cette photo accompagnée de la légende suivante : « Chaque jour des hommes, des femmes, des enfants sont tués ou blessés par les criminels de I'OAS en Algérie... Personne n'est à l'abri de leurs mauvais coups. Pitoyable témoignage. Cette petite communiante sortant d'une église d'Oran « du être amputée d'une jambe à la suite d'un plasticage de l'OAS (sic) »

Ainsi, les coups les plus vils et les plus bas étaient régulièrement portés par ces « plumes vertueuses » pour en finir avec un élément indésirable qui troublait leur béatitude. Un machiavélisme féroce et inconscient présidait à l'élaboration du grand crime qui se préparait : Les informations quotidiennes étaient cyniquement dénaturées, des extraits tendancieux, des truquages perfides, des censures arbitraires en représentaient seuls les pages les plus réalistes. La vérité était altérée par des récits tendancieux à l'excès et par omission systématique de tout ce qui aurait convenu le mieux de mettre en lumière, tout cela afin de convaincre I'opinion publique que l'Algérie française était une chimère entretenue par une minorité d'exaltés.

Et pendant ce temps, le FLN, soutenu par cette « intelligentsia » progressiste, perpétrait impunément dans l'indifférence générale ses horribles forfaits...

Destins tragiques.., La famille Dubiton

Pierre Dubiton (photo) naît à Oran le 30 octobre 1942. Son père, Georges, agent de contrôle sanitaire à la ville d'Oran, est tué le 26 octobre 1956 par un commando de 3 terroristes du FLN en descendant du bus. Elève du lycée Lamoricière, comme beaucoup d'Oranais, Pierre Dubiton joue au football : il est milieu de terrain au Club des Joyeusetés d'Oran.

A 17 ans, il s'engage au 1er Régiment Etranger de Parachutistes, où il reste 20 mois. Il sera blessé 3 fois.

Un jour, il est appelé après le massacre d'une famille. C'était celle de sa demi-sœur.

Les quatre têtes étaient posées dehors. Sa sœur avait 11 ans.

Les fellaghas I'avaient violée, éventrée, mutilée.

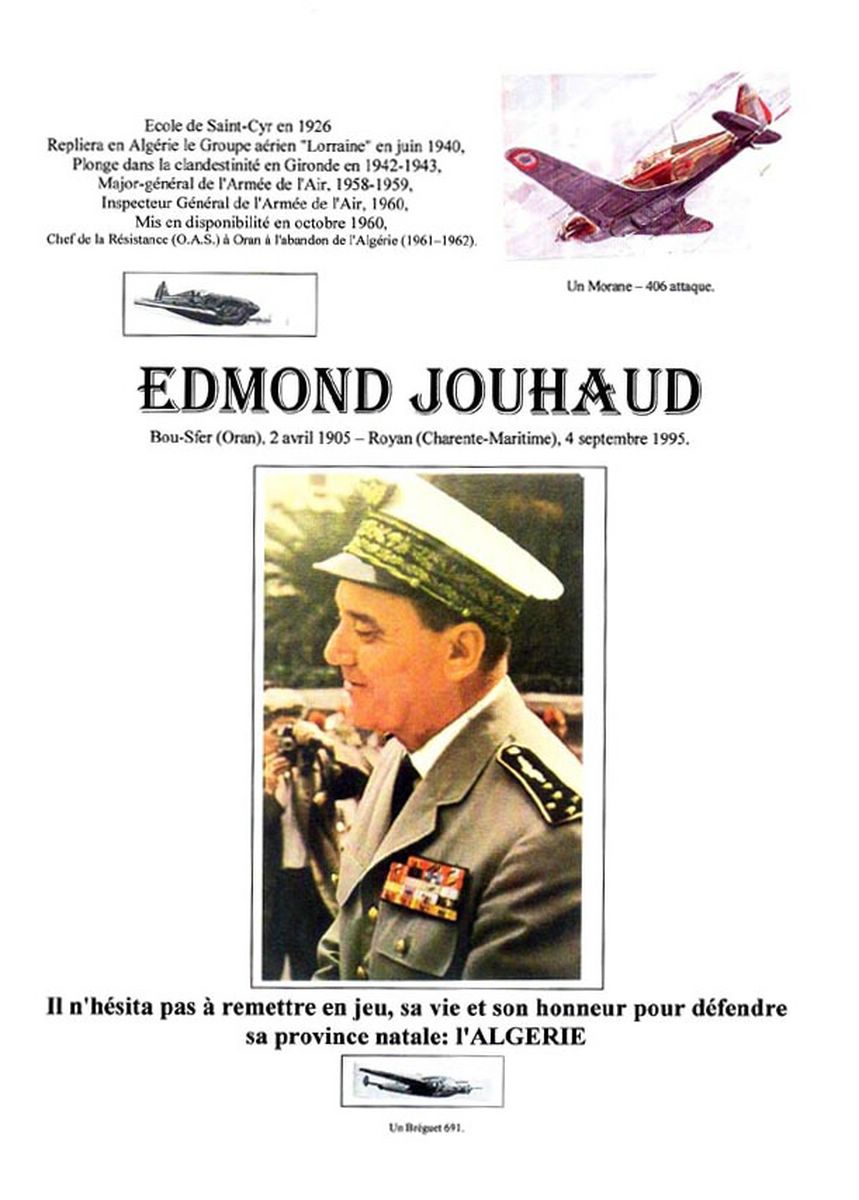

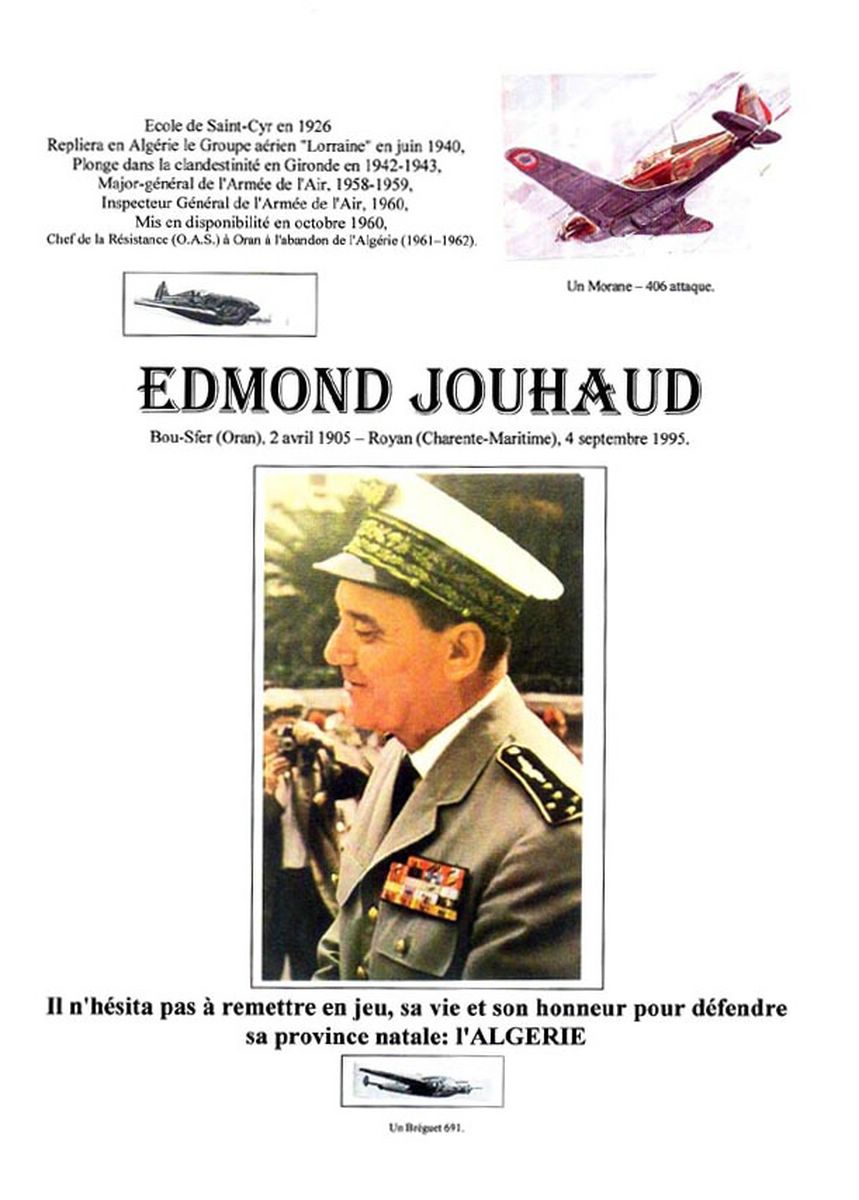

En mai 1961, Pierre Dubiton, en cavale passe à I'OAS zone 3, dans le commando Franck (du nom de son chef Franck Perrier), un des commandos de la Colline 3 qui englobait le centre-ville, le quartier israélite et la Médina, parfois nommée « Bayard » (dont le chef est Jean Bart), elle-même une des 10 zones de I'OAS Oran (dirigée par les Micheletti père et fils, Charles et Claude, sous les ordres du général Jouhaud, secondé par le commandant Camelin et le lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume, le « crabe-tambour »).

Le 27 mars 1962, des bombardiers légers B26 de la Sénia mitraillent les immeubles d'Oran : les balles de mitrailleuses traversent la fenêtre et arrachent le bras de sa sœur aînée, Andrée, éclatent la cuisse de son autre sœur Frédérique, 13 ans, qui sera amputée de la jambe, et fracassent le tibia et la rotule de sa petite-nièce, Sophie, 3 ans. Au printemps 1962, Pierre Dubiton est à son tour blessé au bras droit par une balle explosive tirée par un tireur d'élite de la gendarmerie.

En 1963, on le retrouve mercenaire au Katanga. En 1967, il est en Israël où il remplace des soldats dans les kibboutz pendant la guerre des 6 jours. En 1970, il s'installe à Marseille où il devient d'abord expert-comptable (Société d'Expertise Comptable Méridionale) puis directeur financier et vice-président de I'OM.

|

|

|

( Recette de M. André Tarento, Pâtissier à La Calle )

Ingrédients :

1 kg de farine.

250 g de beurre.

5 oeufs frais.

1 sachet de sucre vanillé.

1 sachet de levure alsacienne.

Zeste de 1 orange + 1 citron.

2 cuillerées à soupe de rhum.

Sirop avec : 250 g de sucre fin + le jus d'1/2 citron.

Préparation des Angelinettes :

Mélangez : 1 kg de farine + 5 oeufs frais battus en omelette + 250 g de beurre ramolli + 1 sachet de sucre vanillé + 1 sachet de levure alsacienne + zeste de 1 citron et 1 orange + 2 cuillerées à soupe de rhum.

Pétrir la pâte avec très peu d'eau tiède.

Façonnez les Angelinettes en forme de billes agate.

Mettre dans un plat huilé.

Dorez à l’œuf.

Cuire doucement au four 25 à 30' environ.

Répartir sur les Angelinettes dés la sortie du four, un sirop fait de la façon suivante : 250 g de sucre fin + 1 verre d'eau - portez à ébullition à feu très doux et ajoutez le jus d'un 1/2 citron - tournez le mélange à la cuillère de bois, puis, retirez du feu et aspergez les Angelinettes.

Conseils culinaires :

- Petits gâteaux traditionnels de la Nativité.

- Délicieux pour les desserts et le petit déjeuner : faites-les au moins une fois, je vous assure que vous ne serez pas déçus !

Jean-Claude PUGLISI

- de La Calle Bastion de France.

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.

Giens en presqu’île - HYERES ( Var )

|

|

|

|

LE MUTILE du N°45, 3 février 1918

|

LA GUERRE ET LES MERES

Les pleurs sont, à la mère source de joie ou de douleur : les premiers humectent l'enfant à sa naissance et l'auréolent des divines souffrances de la maternité ; les autres, les ultimes larmes de la séparation, inondent le visage de l'être chéri qui n'est plus et qui emporte dans l'au-delà tous les espoirs que sa créatrice avait fondés en lui.

A. J.

Si la guerre, comme la mort du reste, a des rigueurs à nulle autres pareilles, l'Etat en a de bien attristantes, aussi il ordonne la levée en masse de tous les citoyens valides pour concourir à la sauvegarde de la Mère Patrie en méconnaissant le sacrifice de quantités de mères françaises qui donnent, sans récrimination, en holocauste, la chair de leur chair, le fruit de leurs entrailles.

Loin de nous la pensée de dresser devant la maternité grandiose quoique immatérielle de la Patrie, la maternité réelle de la femme.

L'une est faite de notre idéal, de notre conception cervicale. Elle est pour nous un symbole, l'autre est oeuvre de la nature et nous attache instinctivement, dès la plus tendre enfance, de liens si doux qu'ils survivent à la mère si bien qu'il n'est aucun être conscient qui n'invoque sa mère au milieu du danger, de la douleur ou au moment d'entrer dans l'éternité.

Nous avons dit que l'Etat méconnaissait les mères, pas toutes du moins, puisque les mères veuves de guerre sont pensionnées, mais du moins une certaine catégorie d'entre elles, nous voulons parler de celles qui ont donné à la Patrie leurs fils célibataires et qui les ont perdus à jamais.

L'Etat n'a pas admis, ou du moins ne paraît pas admettre que les mères ont consenti d'énormes sacrifices pour élever leurs enfants.

Il les leur prend, mais ne leur donne rien, ou si peu que vraiment leurs pensions ne grèveront que très peu le budget, car elles n'y figureront qu'autant qu'elles auront atteint cinquante-cinq ans.

Dans la vie normale, en pleine période de paix, l'Etat est autrement soucieux des droits de la mère. Il oblige les enfants à lui servir une pension alimentaire et accorde même à la mère le bénéfice de l'assistance judiciaire pour faire valoir ses droits quand ses enfants font preuve d'ingratitude.

La mère peut-elle en période de guerre exiger des même droits pour assigner le gouvernement dont les décisions la lèsent ?

Non pas, puisque le gouvernement étant le maître suprême, couvert par une loi, ne saurait accorder satisfaction aux récriminations des plaignantes. D'où l'obligation pour elles de se taire et d'essayer de vivre la vie qu'une loi ingrate leur crée.

Le code civil de Napoléon, actuellement encore en vigueur, donne à la mère l'hérédité d'une partie de la pension administrative de son enfant, a litre d'ascendante directe. La législation actuelle, si elle en tolère la validité en matière civile, la supprime"complètement, en matière militaire, à moins que le militaire défunt n'ait fait au profil de sa mère une délégation de demi-solde, comme son épouse en aurait bénéficié s'il avait été marié.

Ainsi, pour que la mère puisse régulièrement toucher la pension afférente au grade de son fils, il faut que celui-ci, avant d'aller au combat d'où l'on ne revient pas toujours, ait pris la sage précaution de déléguer sa solde à sa mère par un écrit dont il doit être porteur ; s'il n'a pas pris cette sage précaution, bernique, la mère n'a droit à rien.

On conçoit aisément le ridicule de cette manière de faire qui consiste uniquement à ne prendre d'une main ce que l'on donne de l'autre. Est-il admissible que tous les combattants aillent au front avec celte idée qu'ils n'en reviendront pas ? S'il en était ainsi, nous n'aurions pas ce superbe allant do nos troupes qui se rient des dangers parce qu'elles savent qu'on en revient ... pour recommencer.

Et puis, comment fera-t-on pour retrouver ce legs, quand le corps aura été mis en lambeaux par un crapouillot ?

C'est là un de ces à côtés navrants qui nuisent toujours aux avantages d'une loi.

Celle-ci, on lui donne le plus de publicité possible comme pour mieux dissimuler les exceptions qui en découlent, telle la fanfare tintammaresque du dentiste charlatan de foire qui couvre les hurlements-du patient à qui on extrait une dent, au nom de l'axiome populaire : «L'opération est sans douleur pour l'opérateur».

Nous avons par habitude de ne récriminer qu'autant que nous possédons la preuve de ce que nous disons. Cette preuve nous la donnons à nos lecteurs dans toute sa triste et lamentable simplicité :

Madame veuve Martin, épouse en son vivant de M. Martin Emile, docteur en médecine, et veuve en premières noces de M. Fayaud, avait un fils pour l'instruction duquel elle avait sacrifié sa petite fortune.

L'enfant doué d'une intelligence peu commune, bien que d'un état de santé inquiétant, il parcourut rapidement le cycle des études secondaires et il était médecin de colonisation au moment de la mobilisation.

Reconnu bon au service armé par le Conseil de révision d'Alger, dans sa séance du 16 novembre 1914, il fut affecté au 1er régiment de Zouaves le 9 décembre 1914 comme zouave de 2° classe et nommé médecin auxiliaire au corps le 10 décembre 1914.

Le 8 avril 1915 une nouvelle nomination le consacrait médecin aide major de 2° classe, et l'affectait à Méchérin.

II occupa ensuite et successivement les postes suivants : Portbassa, Méridja, Béni-Ounif, Aïn-Sefra, et partit enfin avec la 2° compagnie du 8° bataillon territorial de zouaves le 25 janvier 1916 à destination de l'Orient d'où il ne devait pas revenir. Surpris en effet par une avalanche de neige, pendant qu'il faisait son devoir, il fut sorti de là transi et contracta une maladie qui l'emporta le 14 février 1917 à l'ambulance 6-17, à Kozani (Armée d'Orient).

Instruite de l'épouvantable malheur qui la frappaient la personne de son unique enfant bien aimé, la mère, privée de cet unique soutien, écrivit au Ministre de la guerre en sollicitant la délégation d'office de la demi-solde de son fils, mort d'une maladie contractée en service el fut péniblement affectée en apprenant le 27 mai 1917, par l'intermédiaire de M. le Général Moinier, que le Ministre de la Guerre n'avait pas cru devoir accueillir favorablement sa demande, et. lui en exprimait tous ses regrets.

Ce laconisme excluait toute explication et Madame veuve Martin, désolée, crut devoir en référer à M. le Maire de la ville d'Alger qui la recommanda au Général commandant le 19° corps d'armée.

A la date du 15 septembre dernier, celui-ci lui faisait, savoir qu'elle devait adresser une demande de secours immédiat au Général commandant la subdivision d'Alger, ajoutant, qu'elle pourrait en nuire obtenir un emploi dans les bureaux militaires de la place, soit comme rédactrice, soit comme secrétaire copiste en adressant au préalable une demande au Commandant du bureau de Recrutement qui lui ferait connaître les conditions à remplir.

Celle mère-infortunée a. reçu du 8° régiment de Tirailleurs indigènes auquel appartenait son fils, un secours de 300 francs dit « de deuil».

Quant à l'emploi administratif, elle ne l'a point sollicité parce qu'elle appartient à la catégorie des mères dont les enfants sont « morts pour la France» et qui, à 57 ans, ayant les yeux brûlés par les larmes, ne peuvent plus exercer convenablement un emploi de copiste ou rédactrice.

Toutes les mères ne sont pas obligées d'être lettrées et si certaines d'entre elles le sont, que fera-t-on de celles qui ne le sont pas ?

Et puis, comment qualifier celte manière de faire qui consiste à dire à une mère : « Votre fils qui était votre unique soutien est mort à notre service mais pour que vous ne souffriez pas trop de cette «perte, nous vous offrons du travail, si toutefois vous êtes en état de le faire.» C'est là un dédommagement qui est plutôt une ironie ou alors la langue française est un vain mot.

Ce que nous voudrions pouvoir lire dans la loi nouvelle modifiant les pensions, ce serait un article en créant une au profit des mères dont les soutiens sont morts au champ d'honneur.

Il ne faut pas oublier que c'est à l'abnégation sublime de ces admirables femmes, à l'éducation qu'elles ont donné à leur fils, que tant d'héroïsmes se sont révélés depuis 1914, il faut se rappeler surtout que les mères sont le creuset où se fondent les énergies nationales et consacrer leur mérite par des lois attentionnées.

Jetez tant qu'il vous plaira, des fleurs, même de rhétorique, sur les tombes de nos héros, mais au moins n'abandonnez pas leurs mères.

René FRANCE,

Mutilé, n°1, décoré de la croix de guerre,

étudiant en médecine.

|

|

11 novembre 1940

Envoyé par A. Hamelin

|

Des gamins défient les « Boches »

pour honorer les poilus

https://www.bvoltaire.fr/11-novembre-1940-des-gamins-defient-les-boches-pour-honorer-les-poilus/

Méconnu, l’hommage de lycéens et étudiants au Soldat inconnu dans un Paris truffé de soldats allemands en 1940.

Plusieurs milliers d’adolescents et de tout jeunes adultes battant le pavé parisien, narguant la Wehrmacht, quelques mois après son arrivée dans la capitale : l’histoire rocambolesque, digne de La Grande Vadrouille, mériterait d’être mieux connue. Dans l'ouvrage de référence Des royalistes dans la Résistance (Éditions Flammarion), l’historien François-Marin Fleutot lui a consacré un chapitre. Pour BV, il évoque cette épopée qui en dit long sur une époque si souvent caricaturée depuis.

Hommages et bagarres toute la journée

Nous sommes le 11 novembre au matin, avant l’aube. « Vers cinq heures trente, les gaullistes ouvrent le bal, nous explique François-Marin Fleutot. Deux jeunes émissaires venus de Londres viennent déposer au pied de la statue de Georges Clemenceau, en bas des Champs-Élysées, une gerbe de fleurs enrubannée au nom de « La France libre » ainsi qu’une carte de visite géante au nom de Charles de Gaulle ». À partir de neuf heures, une foule de plus en plus nombreuse de Parisiens, cocarde bricolée au revers, envahit les alentours de la place de l’Étoile. « L’armistice avaient été signé vers dix heures trente et les Parisiens sont donc venus spontanément. » Mais dès dix heures, un premier incident éclate. Des soldats allemands sont à proximité de l’Arc de Triomphe et l’un d’entre eux a alors le mauvais goût de garer son vélo contre un pilier du monument. « Des lycéens présents déclarent que cela était « insultant pour l’honneur de la France » et éloignent la bicyclette, nous raconte François-Marin Fleutot. Mais son propriétaire et plusieurs autres soldats, furieux, se jettent sur les lycéens en leur ordonnant de remettre le véhicule à sa place. Refus, bagarre, coups de feu des Allemands. En l’air, mais pas tous, puisqu’un passant prend une balle et s’écroule, blessé. » Des premières arrestations ont alors lieu. La journée ne fait que commencer. Dans les heures qui suivent, les Parisiens continuent d’affluer et « la police française se contente d’empêcher les regroupements, afin de ne pas risquer d’incidents graves avec les Allemands, poursuit François-Marin Fleutot. Ils demandaient aux gens de se disperser, en se chargeant alors d’aller déposer les bouquets que ceux-ci avaient apportés. »

Les étudiants royalistes à la manœuvre

Méfiant, le gouvernement de Vichy avait adressé, dès le 8 novembre, des consignes pour le 11 aux responsables de l’instruction publique. « Le travail ne doit pas être interrompu et les commémorations devant les monuments aux morts de chaque établissement faites en présence des seuls professeurs. »

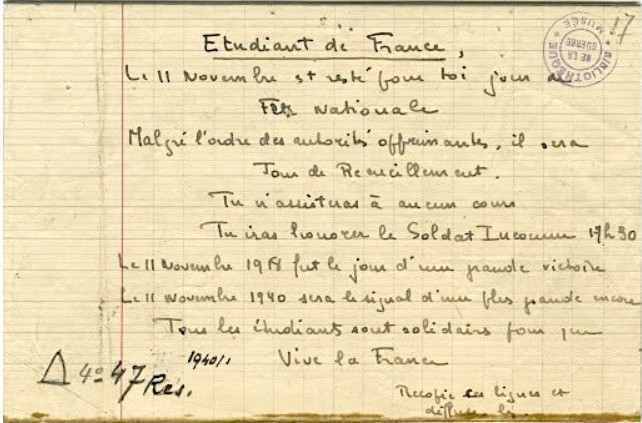

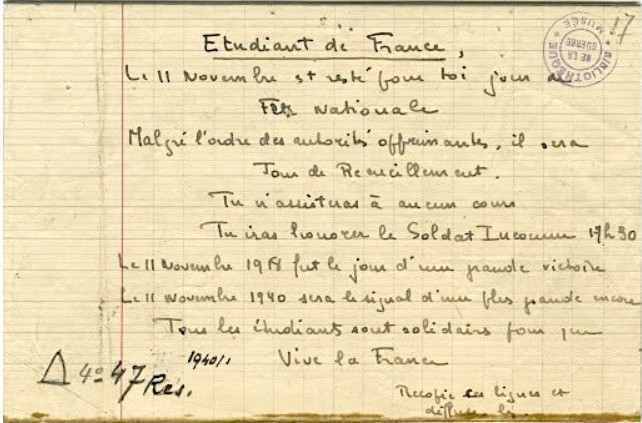

Mais commencent alors à circuler, dans les lycées et universités, des tracts, pour certains manuscrits, appelant à venir rendre hommage aux héros de 14-18, le 11 novembre à dix-sept heures trente à l’Étoile. Des appels similaires ont eu lieu dans d’autres grandes villes. Lycéens et étudiants peuvent y lire que « le 11 novembre est resté pour toi un jour de fête nationale et malgré l’ordre des autorités opprimantes, il sera jour de recueillement. Tu n’assisteras à aucun cours. Tu iras honorer le Soldat inconnu. »

L'un des tracts anonymes, probablement écrit par les royalistes de la corpo droit, donnant rendez-vous place de l'Étoile. Document creative commons.

On sait aujourd’hui que « ces appels émanaient de la Corpo droit, alors très majoritairement composée de royalistes et dirigée par des étudiants d’Action française, André Pertuzio et son second, Jean Ebstein-Langevin » (qui deviendra, ensuite, un cadre de la Résistance). Mais il est difficile de savoir combien de lycéens et étudiants ont répondu à leur appel. La fourchette va de cinq mille à quinze mille. Et le 11, « si les royalistes sont en nombre, d’autres patriotes sont aussi présents, et même des jeunes de gauche, répondant à l’appel de l’UNEF, dont le vice-président, François Lescure, est présent lui aussi ce soir-là », précise François-Marin Fleutot.

Blessures et arrestations

Là encore, la police française tente d’empêcher les attroupements, mais ne disperse pas la foule. « Ces jeunes étaient beaucoup plus « joueurs » que les aînés qui les avaient précédés durant la journée. » L’hommage tourne alors à la franche « manif » et, débordées, « les autorités allemandes font alors appel à des civils de leurs services de renseignement pour appuyer leurs militaires et disperser les jeunes Français ». Très vite, les tirs en l’air succèdent aux bousculades, et les premières arrestations ont lieu. « C’est violent, car les lycéens et étudiants ne sont pas disposés à se laisser faire. Des bagarres éclatent, faisant des blessés. » Les rapports de police de l’époque font état de 155 jeunes incarcérés à la prison de la Santé, dont 19 étudiants et 93 lycéens. Nombre d'entre eux sont libérés assez rapidement, mais plusieurs cas de violences et même de tortures par les autorités allemandes ont été signalés, et certains manifestants n’ont été libérés qu’après plusieurs mois. Censure oblige, les journaux ne relatent pas l’événement sur le moment, à part la presse collaborationniste, pour condamner ses auteurs. Mais Radio Londres en parle dès le vingt-neuf.

Une journée de patriotisme et de bravoure

Si le rendez-vous du soir de la Corpo droit a été pensé et organisé, en l’occurrence par des jeunes royalistes d’Action française, pendant tout le reste de la journée, des milliers de personnes sont venues spontanément. »

La plaque commémorative du 11 novembre 1940, posée en haut des Champs-Élysées et inaugurée en 1954 par René Coty. Photo Creative commons.

La plaque commémorative du 11 novembre 1940, posée en haut des Champs-Élysées et inaugurée en 1954 par René Coty. Photo Creative commons.

Pour François-Marin Fleutot, il est important de retenir que « cette journée a finalement rassemblé des Français de tous bords politiques ». En cette année 1940, dont on dit qu’elle symbolise une forme d’acceptation résignée, voire de lâcheté, « ce onze novembre a témoigné, au contraire, d’un réflexe patriotique », analyse-t-il. Et, pour des milliers de jeunes, de courage, voire de bravoure.

Etienne Lombard, 10 novembre 2025

|

Algérie catholique N° 10, octobre 1937

Bibliothéque Gallica

|

Pensionnat de la Sainte Enfance

Les touristes qui visitent Alger ne manquent presque jamais de monter à Kouba. On leur a vanté la beauté grandiose et la merveilleuse situation du Grand Séminaire : il faut y aller ; il faut emporter sur la prunelle de ses yeux l'image de ce splendide édifice. On y monte ; on admire ; on s'extasie et on redescend vers la ville.

Combien d'Algérois agissent comme ces simples touristes sans se douter qu'au-delà du Séminaire et de l'Eglise située à moitié chemin vers Vieux-Kouba, se trouve une maison des Filles de la Charité, qui est sans contredit une des plus anciennes de la vaste agglomération koubaine. Combien d'Algérois agissent comme ces simples touristes sans se douter qu'au-delà du Séminaire et de l'Eglise située à moitié chemin vers Vieux-Kouba, se trouve une maison des Filles de la Charité, qui est sans contredit une des plus anciennes de la vaste agglomération koubaine.

Au temps où il n'y avait encore que de rares fermes éparses, les Sœurs du Bon Saint Vincent, fidèles à la tradition de leur Père. prévoyantes et maternelles, avaient discerné ce plateau de Kouba, d'entre tous les autres sites environnants, comme un des plus sains, des mieux aérés, des plus favorables à l'éducation de la jeunesse. Elles y fondèrent donc l'Etablissement de la Sainte-enfance.

Et certes elles n'eurent pu mieux choisir. Le site est des plus agréables : d'une part la vue d'étend largement sur Kouba Alger et sa baie magnifique, et de l'autre, l'immense plaine de la Mitidja déroule à l'infini ses tapis d'or et de verdure. Quelle vue reposante : des fleurs partout, et des vignes, et des palmiers, et des arbres de toutes sortes Et quelle température idéale ! De douces brises apportent les parfums des champs et la fraîcheur de la mer. Le soleil, qui, en d'autres lieux, tombe et brûle avec une si impitoyable cruauté, caresse le plateau où s'érige la Sainte-Enfance avec une clémence maternelle.

Il sait en effet que les Sœurs y accueillent des enfants, êtres faibles et délicats, en qui il faut infuser un sang vif, une robuste santé, une vie forte et énergique. Et voilà pourquoi il veut bien, en août, émousser l'acuité de ses traits, et en décembre, atténuer par une douce chaleur les rigueurs de l'hiver. On comprend que les enfants qui vont, là-haut, commencer leur éducation, prennent assez vite goût aux études. Dans un cadre si beau, dans un site si salubre, dans un milieu excellent où les Sœurs de Saint Vincent font régner tant de gaîté, de joie et de vie familiale, il est impossible que les cœurs ne s'ouvrent bientôt à la bonté, les esprits à la science et les âmes à la beauté, à l'ordre et à l'harmonie. Il sait en effet que les Sœurs y accueillent des enfants, êtres faibles et délicats, en qui il faut infuser un sang vif, une robuste santé, une vie forte et énergique. Et voilà pourquoi il veut bien, en août, émousser l'acuité de ses traits, et en décembre, atténuer par une douce chaleur les rigueurs de l'hiver. On comprend que les enfants qui vont, là-haut, commencer leur éducation, prennent assez vite goût aux études. Dans un cadre si beau, dans un site si salubre, dans un milieu excellent où les Sœurs de Saint Vincent font régner tant de gaîté, de joie et de vie familiale, il est impossible que les cœurs ne s'ouvrent bientôt à la bonté, les esprits à la science et les âmes à la beauté, à l'ordre et à l'harmonie.

J'ai voulu voir, constater ce mes yeux, Mes déductions se sont trouvées exactes. Toutes ces petites filles que je rencontrais étaient pleines d'entrain, de gentillesse et de cordialité. Leurs figures rayonnaient de santé et leur front de bonne humeur.

«Eh bien, mon enfant, dis-je à l'une d'elles, es-tu contente ici ? ».

«Oh, oui, Monsieur, me répondit-elle, très contente. Nous ne manquons de rien ; les bonnes Sœurs nous soignent à merveille ; il fait tout le temps très bon et, les nuits, on dort comme des anges parce qu'il fait frais et tranquille.»

J'admirai la sagesse des Filles de Monsieur Vincent, qui toujours pratiques, toujours modernes, toujours adaptées aux besoins les plus divers de leur époque, savent pour les enfants qui se confient à elles, choisir les endroits les plus favorables à l'épanouissement de leur santé physique et de leur beauté morale. Et je pensais au poète qui avait rêvé d'une maison : humble et pourtant agréable, lumineuse et pourtant largement ombragée, tranquille et pourtant remplie de cris joyeux, à la campagne et pourtant pas très éloignée des commodités de la ville.

Je ne sais si le rêve du poète se réalisa. Mais je sais que si j'étais une petite fille et un peu poète j'aimerais vivre à la Sainte-Enfance de Kouba.

|

|

LE REVEILLON DE P’TITS-YEUX

Bonjour, N° 13, janvier 1933

journal satyrique bônois.

|

|

Ptits-yeux a fait le réveillon, lui aussi, et pourquoi pas ?

Ses impressions ne devaient pas être celles de tout le monde. Les voici :

Cà, oui ! Une madone de Noël, tout afogué. Je suis.

Avec Fanfan, n'zavons fait la fête du p'tit Jésus, comme en s’l’appelle, taïba la sauce !

Ouala ! D'abord, lui, y m'a dit :

- Ou le vas, toi, ce soir ?

Qui y ta parlé pour qu'te fait le rivillon, personne, sûr ? A moi, non plus !

Argua-le, çuilà ! Alors, pourquoi te parles et te le lances des calembours ?

Fanfan, tout d'suite, y lui monte la moutarde dans le nez ; Alors, moi, j'y a dit :

Qu'est-ce te fais du mauvais sang ? T'y' a une quarantième dans la poche ? Cà, j'ai, moi ! Alors, qui nous touche ?

Tous les aïeux n’zallons en dessur la Place d'Armes, là oûsquon mange plein les saucisses et vinga la ventrade ! Ma, avant, n’sommes été chez Madame Joseph qui se tient le café, quelle est belle à la mort, que quand elle vous voit rentrer, les yeux bleus y lui tournent comme des billes agate à six pour un sou.

Après, pasque c'est la fête, elle paie la rince. Fanfan y s'en paie une ote, elle une ote. Et vinga les rinces à la volée que les yeux y tournent et tout y tourne avec.

- Ma, oh l Fanfan, si nous restons ici ! Sûr, la s’borgne, n’zattrapons !

A de bon, maintenant, te Vas, toi, qu'y me répond. Et pis, qui te parle à toi?Jaloux, t'y es, pasque Madame Joseph elle me regardé mieux qu'à toi. Si t'la veux, te t'l'a prend. Ma, avant, la rince te paies.,,, et n’zallons manger.

Tout le monde y se fait le rivillon et nous, non alors, et qui nous sommes, nous, personne qui nous touche et, comme les ôtres, la fête nous s'faisons.

Arga la police :

Qu'est qui a, M'sieur l’agent, nous se faisons pas du scandale et si vous voulez s'la faire avec nous, si le cœur y vous en dit ! A de bon ! c'est de bon cœur, hein ! Vous voulez pas venir ? Alors mieux que vous s'en allez, pasqu'un sac des morts, je vas vous jurer !

Amar ! apporte ici quatre saucisses, quatre briques et quatre choses des moutons ?

Akoun adak, chose di montons ?

- Arga-le, çuilà, ma d'où te viens ? Cà c'est une fatche de faux témoin, il a. Ma, comme le sais pas qu’est-ce c'est les choses des moutons, çà qu'on appelle les olives de Gastu, les rognons blancs ?

- Han ! çi çà, la chouse di montons ? Tilarbia ! y s'appille les claoui !

Allez ! va de là, otrement j'te fais la figure comme une pastèque arabe. Allez, porte tout avec le piquant, t'en veux, toi du piquant, toi, Fanfan ?

Mellah ! toi t’y en prends et moi non ! Rien qu'à toi, t'y en veux ?

- Et pourquoi, tu m'réponds tout tordu ? a de bon, t'y es fou ! Moi, j'l'as demandé çà pasque l'ot' jour quand ti as mangé du piquant te m'as dis que te l'avais payé. le lendemain et que le papier il allait prendre feu !

Alors, moi, t’sais, camarade avec toi, je suis ! Tchoutche ! et puis, mange vite et le pense plus à Madame Joseph pasque mariée elle est et c'est pas pour ta fatcha broute.

Allez, t'y as fini ? Eh ! comme te mange ! Viens, z'alIons à la messe. N'se faisons une prière à le p'tit Jésus qui nous donne de la chance en pagaille pour toute Vannée, à nous, à les petits de ta sœur la vilaine, à eux de la jolie qu'elle a pas voulu se marier ac moi, à ton frère et à toute notre race, otrement nous lui afoguons ses morts dans les meilleurs qu'il a !

Rabul.

| |

ALGER ETUDIANT

N° 27. — 5 Avril 1924. Source Gallica

|

| RABINDRANATH TAGORE

POETE HINDOU

Jadis, voilà ce que dit la légende, un vieil Hindou, homme de grande soumission et de grande croyance parcourait à pied les vastes territoires de l'Inde. On le nommait Maharshi.

Un soir, comme il cheminait prés de Bolpur, il arriva devant un immense espace nu. Tour à tour il se tourna vers le Nord, vers le Sud, vers l'Est et vers l'Ouest ; aucun obstacle n'arrêta l'essor de son regard. A cette époque il était arrivé à l’âge où le sage doit penser à la retraite, il s'assit sur un roc, ordonna à ceux qui le suivaient de le laisser seul quelques jours.... puis il médita.

Plus tard, dans ce même endroit, il fit construire une vaste maison.

Quand Maharshi mourut, il légua à son fils, ce qu'il possédait, en lui demandant de créer une « Maison d'hospitalité ». Ce fils que les dieux avaient fait bon et sensible, obéit à son père, mais voulut compléter l’œuvre entreprise, des bungalows en toit de chaume s’élevèrent autour de la demeure antique, des manguiers étalèrent leurs branches.

Ce lieu s'appelle aujourd’hui Santiniketan. Le nom du fils est Rabindranath Tagore.

Rabindranath Tagore ! Pour celui qui à détaché ses regards de l'Europe imbécile, ce nom est plus beau qu’un mirage....

Aujourd'hui, après 30 ans, Santiniketan est un merveilleux paradis où près de 300 étudiants, le cou entouré de guirlandes fleuries, viennent écouter les conseils du plus grand des poètes. Et lui devant qui les 2 mondes s'inclinent, lui, l'Homère moderne au milieu des enfants qu'il aime, psalmodie lentement en bengali quelque poème. Partout, dans ce petit univers il fait pur et bleu, les femmes ont un visage limpide.... Parfois, on voit passer, dans la rue, de beaux enfants bruns, presque nus.

Le Poète parle l'anglais mais ne comprend pas notre langue qu'il aime confusément.

Il dort dans une petite chambre aux murs hauts et blanchis à la chaux sur un lit très dur. Il travaille devant une table simple en bols blanc, assis dans un grand fauteuil carré devant l'immensité.

Là, règne un éternel printemps. A vrai dire pendant le jour il fait bien un peu chaud, mais à midi le Poète va dîner chez ses hôtes et sa parole est une onde bienfaisante.

Il cause de son pays qu'il aime, et qu'il sert de son mieux. Cet esprit universel est un homme de progrès, qui ne partage pas les idées de Gandhi, dont il a cependant l'idéal, le désintéressement et la beauté d’âme.

Ce fils de « Brahme » voudrait que « dans une Inde libre la plus nombreuse partir de la population ne soit plus pour l'autre un objet d'horreur et de mépris ».

Dans l'ovale parfait que délimitent les cheveux gris et la barbe longue et soyeuse, le sourire. rayonne doucement empli d'un délicieux espoir. Le pont immense n'a pas de ride... Rabindranath est bien le descendant des Mages. Drapé dans des voiles amples, quand il a visité votre monde il eut devant nos génies de bazar en habit noir et col cassé, un sourire douloureux.

Je voudrais vous faire aimer son œuvre. Au hasard, j'entrouvre la « fugitive » et je lis ;

J'ai désiré tracer les mots de l'Amour dans leur propre couleur ; mais comme ils se cachent au fond de mon être et comme nos larmes sont pâles !

Les reconnaîtras-tu, mon amie, ces mots sans couleur ?

J’ai désiré dire les mots de l'amour dans leur propre musique, mais cette musique ne résonne que dans mon cœur et mes yeux sont charges de silence.

Les reconnaîtras-tu, mon amie, ces mots sans musique.

N'y a-t-il pas là quelque chose de lumineusement beau et ce n'est pourtant que la traduction d'une traduction.

La « Nouvelle Revue Française », à l'avant garde de la pensée humaine a ce pendant confié aux meilleurs parmi les meilleurs le soin de faire connaître en France le poète Hindou : Renée de Brimont, Andrée Gide. L'effort de ces ardeurs à rendre comme ils comprenaient, a abouti à un douloureux résultat. On devine bien vite que le même homme a traduit l'« Offrande Lyrique » et écrit « Les Nourritures Terrestres ».

Pierre Jean, Jouve a publié dans « Europe » trois poèmes du « Cygne » qu'il a aidé en cela par Kadidâs Ney, traduit directement du bengali.

Celle version, plus prés du texte original se rapproche du poème tel qu'il jaillit du cœur du Poète. Je citerai quelques vers, dans lesquels on devine le cri d'impuissance devant le malheur d'être seul à sentir et de ne pas savoir faire comprendre aux autres la beauté de cet infini que l'on conçoit trop vaguement.

Ce que j'ai fait l'effort d'exprimer, et n'ai pas encore exprimé, voici :

J'ai peint le monde de l'éternité

Sur l'humble toile des moments,

Je l'ai vu et médité de mille manières,

Unie éternelle reconnaissance de l'inconnu est tombé en moi.

Et m`a naturellement comblé.

Mais je n'ai pas encore trouvé la largue naturelle

Pour exprimer.

Cela est plus vibrant, plus clair, plus personnel.

Pierre Jean Jouve a le droit de donner comme titre à son audace Tagore Inconnu.

Le temps coule doucement et frôle les berges tranquilles. Le Mage dans ses instants de loisir donne à la vieille Europe de quoi désoler bien des stériles veillées. Tandis qu'il chante ses poèmes auprès d'enfants bruns qui seront les ouvriers de l'Inde de demain.

Je veux vous lire une dernière fois :

Je ne réclame nul salaire pour les airs que je vous ai chantés. Je serai satisfait s'ils me vivent qu'une nuit durant et disparaissent dés l'aube comme les étoiles, l’obéissant troupeau qu’une bergère effrayée préserve du soleil.

Le plus beau des salaires : l'admiration du monde ne te l'a-t-elle pas offert, O Poète, et si ton chant doit disparaitre à l’aube. - Quel éblouissant soleil sommes-nous appelé à voir s'élever dans l'azur?

Malaterre Pierre.

Les renseignements sur la vie du poète sont empruntés D. Sylvain Lévi.

|

|

Le départ des Espagnols : Oran, le 30 juin 1962

LE GENERAL FRANCO ET LES PIEDS-NOIRS

ACEP-ENSEMBLE N°305, septembre 2017

|

Les péripéties de ce départ sont peu connues et pourtant on frôla l'incident international.

Le consulat général d'Espagne à Oran avait prévu un rapatriement direct sur la péninsule, et la communauté de ce pays avait été prévenue de ce possible départ.

Aussi, la dernière semaine de juin 1962, les Espagnols résidant dans les villages de la province d'Oran firent route sur la capitale en convois protégés, avec leurs voitures chargées au maximum, camionnettes et camions bourrés de ballots, de caisses, de meubles, de petites machines agricoles, etc., bref, tout ce qui pouvait être emporté sans pourtant avoir la certitude de parvenir à I'embarquer.

D'autres, partis individuellement, n'arriveront jamais, car ils auront été arrêtés sur les routes, détroussés, voire égorgés par des bandes " incontrôlées " qui faisaient déjà régner leur loi à I'intérieur des terres.

La, il n'y a pas d'eau, pas de buvette, et il faut se déplacer vers les zones d'embarquement déjà surpeuplées, afin de s’approvisionner au minimum ou bien aller jusqu'au vieux quartier de la Marine pour obtenir certains aliments, surtout pour les plus petits.

Une véritable entraide s'établit immédiatement entre tous, mais un profond sentiment d'inquiétude s'amorce aussi, pour ne pas dire de la peur, sur ce que I'avenir peut réserver.

Tous ont préparé une valise par personne au cas où les autorités les empêcheraient d'emporter tous leurs autres biens, les obligeant alors à abandonner tout le reste sur les quais du port ou les véhicules se comptent déjà par centaines. Et cela sera perdu à tout jamais.

Aux arrivants s'ajoutent leurs compatriotes de la ville et bientôt près de 3.000 personnes s'agglutinent près de I'usine thermique du port d'Oran, sur des terrains vagues vite transformés en véritable camp de réfugiés où l'on dort dans les voitures où à même le sol, les couvertures servant de parasol, vu la chaleur du mois de juin.

Dans un climat aussi tendu, on craint la non-venue des bateaux espagnols et de se retrouver ainsi à la date fatidique du premier juillet sur le port, livrés sans aucune protection à la merci des bandes de vandales qui déferleront sûrement sur la ville. C'est angoissant et on craint le pire à la veille de cette indépendance qui fait trembler..

Les 29/30 juin 1962, l'Espagne du général Franco vient au secours des pieds-noirs en affrétant 2 Ferrys :

- Le Victoria,

- Le Virgen d'africa,

Pour accoster le long des quais d'Oran il aura fallu longuement parlementer avec les autorités françaises réticentes et même donner à la France un ultimatum, risquant un grave incident international.

Le 30 à 10 h du matin, malgré l'opposition de de Gaulle, le général franco donne l'ordre à ses capitaines à embarquer les pieds-noirs, faisant fi de la pression imposée par la France, Franco prévint de Gaulle qu'il était prêt à I'affrontement militaire pour sauver ses pieds-noirs abandonnés sur les quais d'Oran et livrés à la barbarie du FLN.

De Gaulle est également informé que l'aviation et la marine de guerre espagnole sont en route jusqu'aux eaux internationales, face à Oran, face à la détermination du général Franco, la France cède le samedi 30 à juin, ses 2 bateaux espagnols ont pu embarquer 3200 pieds-noirs, 85 voitures et un camion.

Lors de l'embarquement, les courageux capitaines espagnols durent s’opposer à la montée d'une compagnie de CRS sur leurs bateaux (propriété espagnole), des CRS qui voulaient lister tous les pieds-noirs embarqués à destination de I'Espagne.

Les capitaines espagnols avouèrent n'avait pas compris I'attitude arrogante des autorités françaises dans une situation aussi dramatique, contre vents et marées politiques, finalement à 15 h 30, les quais d'Oran, noirs de monde se vidèrent.

Les bateaux espagnols prirent enfin la mer malgré une importante surcharge.

De l'arrivée jusqu'au départ des ferrys espagnols une liesse, joie et larmes, s'étaient emparées des pieds-noirs aux cris de «viva espana» et « viva franco »

Mardi 26 juin

La nouvelle a couru comme une traînée de poudre : les navires arrivent, en effet, en fin de journée.

Du boulevard Front de Mer on peut les apercevoir, immobiles au large, en eaux internationales où ils doivent attendre I'autorisation d'entrer au port. Dès lors, l'ambiance a viré de bord : la peur se transforme en espoir. Mais ce sera, hélas, pour bien peu de temps,

Mercredi 27 juin

Les deux bateaux, le « Victoria » et le « Virgen de Africa », en provenance des Baléares et frétés par l'Etat espagnol, demeurent toujours ancrés au large. Les deux bâtiments étaient placés sous le commandement respectif des capitaines Alejandro Sanchez Blasco et Joaquim Vilanueava lorsqu'ils lorsqu’ils reçurent la mission de rapatrier les ressortissants espagnols d'Oran. Les deux navires partirent des Baléares le 26 juin pour se diriger vers Oran.

Là-bas le 30 juin, ils embarquèrent 3.200 réfugiés, ainsi que 85 automobiles et un camion.

Mais que se passe-t-il donc ?

Eh bien les autorités françaises, sur ordre de Paris, refusent l'accès aux deux navires ! La France avait déjà rejeté les aides américaines, italienne, grecque et espagnole pour faciliter l'évacuation, mais là, l'Exécutif français est intransigeant : « pas de panique », la France estime pouvoir assurer toute seule ces départs de « vacanciers » (sic), et il ne faut surtout pas donner l’impression d'une fuite généralisée, d'un sauve-qui peut face à la peur à cause d'une politique qui, en vérité, ne garantit plus rien.

C'est l'échec total des fameux, c'est l'échec absolu des prévisions de l'Homme « providentiel » qui a fini par agir en démolisseur de l'Empire Français.

Pendant ce temps, toutes les démarches du consulat, ainsi que du ministre espagnol des Affaires Etrangères, sont vaines.

Il leur est répondu qu'aucun navire étranger ne pénètrera dans un port d'Algérie pour embarquer des « réfugiés «.

Jeudi 28 juin

Les bateaux espagnols, toujours à l'horizon depuis trois jours, demandent la permission d'envoyer un canot afin de ramener du ravitaillement pour des équipages venus simplement pour un aller-retour immédiat, vu la pénurie de vivres survenue à bord. Celle-ci est accordée, et le canot reviendra du port avec I'aide essentielle du consulat pour ce maintien en eaux internationales.

Entre-temps, le moral des réfugiés sur les quais est au plus bas, l'espoir faisant place au découragement.

Toutes ces familles n'arrivent pas à comprendre ce refus aussi incohérent qu'inhumain, puisque ce départ pour l'Espagne ne peut en rien gêner la politique de la France.

Vendredi 29 juin

La France vient de refuser à nouveau l'entrée des bateaux au ministre espagnol des Affaires Etrangères qui, à son tour, transmet à son gouvernement la position de Paris, tout en soulignant le danger que peuvent encourir ses milliers de personnes dépourvues de toute garantie de sécurité. Face à cet état de faire, Madrid décide l'envoi immédiat d'une protection pour ses ressortissants, sachant que dès le 30 juin à minuit, la France n'assumera plus l'ordre et renoncera à son autorité sur tout l'ensemble du territoire algérien.

C'est ainsi que deux navires de guerre partent ce même jour du port militaire de Carthagène, cap sur Oran (1), tandis qu'en même temps branle-bas de combat est déclenché dans les bases aériennes de San Javier (Murcie) et d'Albacète, Des appareils sont armes et prêts à décoller pour appuyer la Marine si nécessaire.

Samedi 30 juin

A Paris, le gouvernement est déjà informé de l'arrivée des navires de guerre espagnols en eaux internationales, en face d'Oran, ainsi que l'alerte donnée aux forces aériennes espagnoles. Il y a risque de créer un gave incident le 1er juillet, compte tenu de la détermination du chef de I'Etat espagnol d'alors, le général Franco, d'aller si nécessaire à une intervention militaire afin d'évacuer ses ressortissants.

A 10 h du matin, le permis d'accoster est enfin accordé (peut-être après avoir consulté les autorités algériennes 7). Les deux bateaux de passagers s'approchent, et c'est la joie, presque la liesse, qui éclate dans le « campement de réfugiés ».

A 15 h, les deux navires sont enfin à quai. Ce sont des « kangourous « qui font habituellement le trajet Barcelone - Palma de Majorque. Ainsi, le « Virgen de Africa « et le « Victoria « pourront embarquer les voitures, et sans limite de bagages. Après cette semaine de mauvaises nouvelles, un autre monde s'ouvre devant nous, I’embarquement commence donc, mais il faut encore subir les fouilles des bagages par les bons soins d'une compagnie de CRS, et si ces bateaux doivent se diriger sur l'Espagne, personne ne comprend ce qu'ils peuvent bien chercher avec autant de zele.

15h30. Tout le monde est déjà monté à bord, c'est-à-dire 2.200 passagers, 85 automobiles et un camion. Ainsi, avec une importante surcharge par navire, les quais sont désormais restés vides. Cependant, tout ne semble pas terminé.

En effet, un officier des CRS et deux unités tentent de monter à bord du «Victoria », mais le capitaine Sanchez BIasco, en haut de la passerelle, s'y oppose résolument : Ce navire tient lieu de territoire espagnol

- affirme-t-il - et vous n'y avez aucune autorité

- ajoute-t-il. La situation est tendue, et l'officier français demande alors des instructions par radio.

Finalement les CRS se retirent. Selon eux il paraîtrait que des membres de l’OAS seraient montés à bord…

16 h. Au moment où les deux bateaux larguent enfin les amarres, un vif échange de propos s'engage entre Ies passagers et les forces de I'ordre restées à quai dont par bienséance, je ne reproduirai pas les termes ici, mais que I'on peut aisément imaginer.

Tandis que les navires atteignent leur vitesse de croisière, les scènes à bord sont sans doute semblables à celles des départs de ces derniers jours : des sanglots et des larmes, et cette dernière image de la ville au pied de Santa-Cruz s'incrustent à jamais dans nos rétines.

Dans un coin, appuyée sur la rambarde, une dame à moitie voûtée, et toute de noir vêtu à la façon des femmes de l'époque dans les villages, pleure esseulée. Je m'approche d'elle pour l'aider à passer ce mauvais moment. « Vous êtes seule, sans famille ?

Elle hoche négativement la tête.

« Vous êtes veuve ? » « Pas encore ! »

Sa réponse m'intrigue, j'insiste.

« Mon mari est resté à Dublineau. Les propriétaires sont partis. La ferme est abandonnée, mais lui n'a pas voulu partir. Il y a quarante ans, c’est lui qui a planté tous les orangers, les citronniers, et depuis nous vivions dans cette ferme. Pour lui, c’est comme ses enfants, il n'a pas voulu les abandonner. Ils vont le tuer, mais lui soutient qu'il est l’ami de tous. »

j'ai rejoint le capitaine du « Victoria » J'ai des biberons â faire chauffer, et avec gentillesse un membre de I'équipage s'en charge. Pendant ce temps, je lui montre les deux bateaux de guerre qui, depuis notre départ, nous escortent,

L'autorisation est arrivée juste à temps ! - lui, dis-je. « Oui, cela m'a ôté une grande responsabilité, car nous avions ordre d'entrer au port des le lever du jour du premier juillet, et embarquer tout ce monde sous leur protection, on ne sait jamais, cela risquait de tourner très mal.

Il était clair que Madrid avait prévu la protection de ses ressortissants, par la force si nécessaire (comme il se doit !).

Je n'ose imaginer ce qu'aurait été le 5 juillet avec tout le monde désarmé et sans aucune sécurité sur le port.

A plusieurs reprises, I'aviation espagnole nous survole. Une fois la nuit tombée, et déjà tout près d'Alicante, les lumières des escorteurs s'éloignèrent…

1er juillet

A, 2 h, les bateaux pénètrent dans le port d’Alicante.

Tous les quais sont éclairés afin de faciliter l'accostage de nuit. La ville est prise encore dans le tourbillon de ses fêtes de la Saint-Jean.

Dès notre arrivée, les membres de la Croix-Rouge montent à bord avec des boissons, des sandwiches, etc, et nous portent les bagages, tandis que les infirmiers s'occupent des enfants,

Tout a été prévu : contrôles d'identité sans tracas et aide pécuniaires immédiate si nécessaire.

Nous constatons ainsi que la ville a tout fait pour nous recevoir au mieux.

De plus, croyant bien faire en guise de bienvenue, la mairie prend soudain I'initiative d'allumer un long chapelet de pétards - une « traca » - qui fait sursauter tout le monde, tant cela rappelait les impitoyables mitrailleuses « 12.7 » et les détonations des « plastics ».

Désormais, une vie nouvelle allait commencer.

Après avoir séché ses larmes, il fallait retrousser ses manches et se préparer à souffrir car, pour beaucoup, l'avenir semblait bien noir.

Plus de cinquante ans sont passés depuis, et il me semble que c'était hier quand la bonne ville d'Alicante nous accueillait

Jo Torroja

|

|

PHOTOS BÔNE

Envois de M. Martinez Antoine

|

|

Les Noëls de chez nous

De Mme Annette BRANCHE née RICO

ACEP-ENSEMBLE N°305, septembre 2017

|

Je n'ai qu'à fermer les yeux

Pour retrouver ces souvenirs lointains et doux

Des Noëls de chez nous,

Images pleines de tendresse de ma jeunesse.

Je me souviens de ces marchands venus d'Espagne « d'Alicante »

Qui, à la mi-décembre, installaient leurs stands

Pour vendre ce turron aux amandes,

que l'on dégustait traditionnellement pour le réveillon.

Le soir de Noël quand sonnait les douze coups

Et que carillonnaient les cloches des églises,

On se rendait en famille pour assister

A la messe de minuit.

L'office terminé on se hâtait joyeusement

Vers la maison où l'on retrouvait

Cette atmosphère de fête

Chère à mon cœur d'enfant.

Sur la table, au préalablement garnie

D'une nappe blanche décorée de houx,

Le couvert étincelant des jours de fête était mis.

Dans un coin de la pièce le sapin illuminé

Brillait de mille feux et

Dans la crèche où l'enfant Jésus dormait,

l'âne et le bœuf veillaient.

La dinde farcie attendait d'être servie et dégustée,

Dans cette chaude ambiance de foi,

De ces Noëls d'autrefois.

Dès le lever du jour, mes frères et moi,

Très impatients, allions découvrir émerveillés

Les jouets que le père Noël avait déposés

Tout près de nos petits souliers remplis

De chocolats, de bonbons et fruits confits.

Souvenirs pleins de tendresse,

Lointains, si doux, des Noëls de chez nous.

Annette BRANCHE née RICO

|

|

|

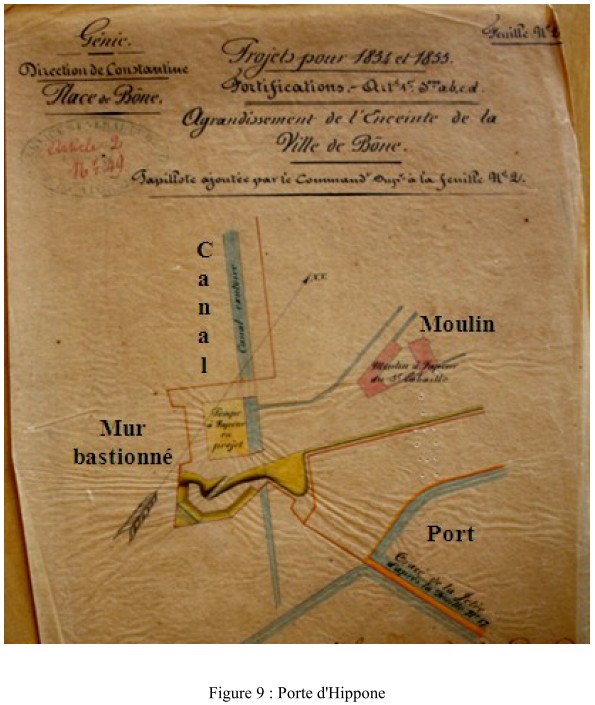

Les fortifications de Bône

Envoyé par M. D. Bonocori

|

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

RESUME

Dans cet article, nous relatons l’histoire des fortifications de Bône (Aujourd’hui Annaba). Deux raisons rendent cet examen utile. Si l’enquête sur les documents d’archives conduit d’un côté, au constat de l’impact des fortifications sur la forme générale de la ville, elle dévoile d’un autre côté, l’immense foisonnement des idées du génie militaire qui en était responsable. Ce travail veut surtout souligner la capacité du génie militaire à entrer en négociation avec les autres corps d’état et surtout avec l’«administration civile ». Le regard ici suggéré tente d’éclairer cette part de la formation de Bône aussi bien comme matérialité que comme terreau d’idées.

Mots clés : Projets – Conférences – Fortifications – Bône - Structure urbaine -

I’INTRODUCTION

Cet article a pour objet de questionner la fabrication des fortifications de Bône. Ces dernières forment l’un des grands axes de l’intervention coloniale dans les villes d’Algérie. L’article qui fait suite à des travaux sur la problématique du projet colonial, intervient dans un contexte de rareté des travaux historiques sur les villes coloniales d’Algérie [1]. Au sein même du peu de travaux qui existent, Bône (Auj. Annaba) est toujours sous représentée. En plus d’avoir été une des modalités d’intervention coloniale « lourde », les fortifications ont agi comme une condition urbaine à ce qui leur a succédé.

Dans le champ de l’histoire de l’urbanisme, les fortifications sont usuellement envisagées comme frein à l’expansion des villes. Elles sont pour cette raison négativement reçues par l’urbanisme. Ceci est certes une réalité mais elle renseigne très peu de la spécificité de chaque cas. Chaque ville possède une histoire particulière, elle l’est davantage par les éléments qui organisent son espace et ses fortifications. Nous nous attachons à tenter de mettre au jour cette question pour le cas bônois.

Bône semble avoir besoin d’écrire son histoire, que ce soit dans une optique didactique posant des questionnements sur sa construction, ou en réponse à la « demande sociale » d’histoire. C’est en ce sens que Bône passerait pour être un bon observatoire. La montée des questions identitaires nécessite que les problèmes soient revisités et nécessite surtout que les réponses gagnent en précision.

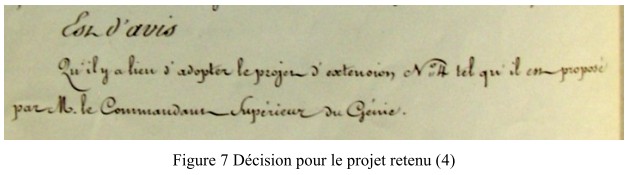

L’importance que requiert cet objet est également liée à la recherche documentaire qu’il a suscitée : le seul fait de déterrer les écrits qui ont concerné les projets de fortifications représente un acquis pour l’histoire de la ville. Ecrits et projets sont loin d’être connus. Le croisement des deux est rarement mobilisé par une histoire urbaine encore « jeune ». Les fortifications ont été mises en œuvre par le génie militaire à qui on attribue souvent un esprit de domination. Il est en outre, le « fabricant » le plus visible de cet ouvrage. En revanche, les longues discussions qu’il entreprend avec d’autres instances dans ce même contexte de fortifications, nous livrent un génie plus ouvert aux débats et au compromis.

L’un des enjeux de l’article est de révéler combien la construction des fortifications de Bône a relevé de débat et de phénomènes collectifs.

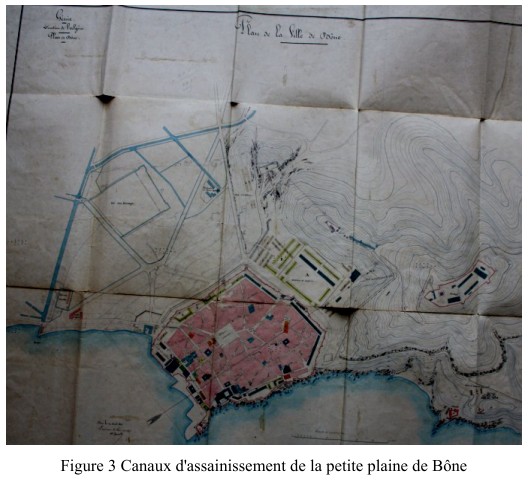

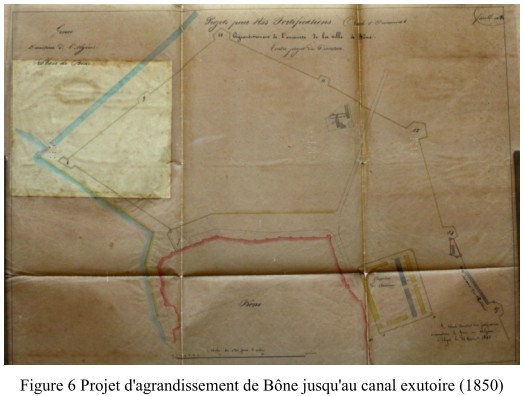

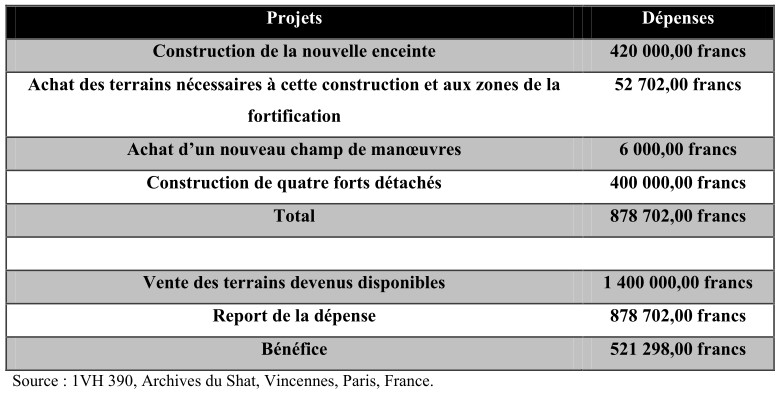

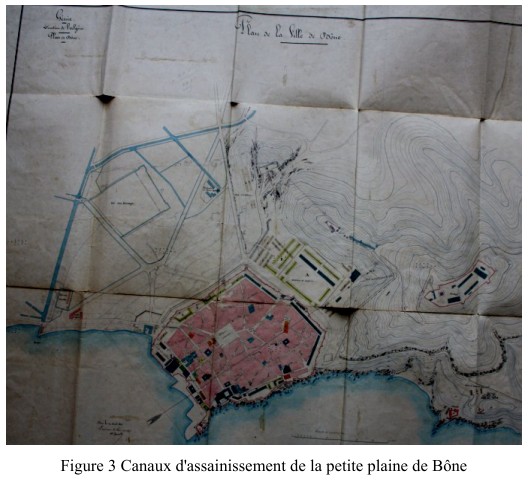

Du fait de l’intérêt que nous accordons à l’idée de débat, l’argumentaire implique une attention particulière à l’égard de l’ensemble des documents qui l’illustrent. Revenir sur la trajectoire des fortifications de Bône peut avoir une portée immédiate. Deux options antinomiques se révèlent au sein du génie même et charpentent ainsi les conférences : il s’agit pour les partisans du discours défensif d’agrandir la ville le moins possible, alors que pour les tenants d’un discours expansif, Bône gagnerait à rejoindre le fond de sa petite plaine nécessitant de sérieux travaux d’assainissement.

II. HYPOTHESES, QUESTIONNEMENTS ET SOURCES

La problématique du projet colonial questionne souvent les formes urbaines produites sans vraiment regarder les jeux collectifs impliqués dans leur mise en place. Le projet qu’accompagne le discours représente pour nos recherches, un objet crucial. Projet-discours sont par cette posture envisagés comme seul document-source. De plus, les textes mobilisés renvoient aux ouvertures et potentialités des contenus des documents écrits. Le débat nait sur ces derniers.

Sur les fortifications de Bône, la matière à découvrir est très importante. Il faut toutefois en souligner le caractère composite qui, rajouté au contexte institutionnel de collecte des documents, représente une difficulté majeure dans nos démarches. Conservé au niveau du dépôt des fortifications des services historiques de la défense (SHD), le corpus mobilisé est d’une extrême étendue : cartes, plans, projets et contre-projets ; conférences, apostilles et compte rendus de délibérations …

Pour autant, ceci n’a pas empêché de mobiliser d’autres sources en complément de celles militaires : les procès verbaux des délibérations du conseil municipal tenus au même propos ; les dossiers des expropriations et les décisions ministérielles ; la revue du génie militaire et la presse locale ; le livre de René Bouyac.

Le maniement des documents cités plus haut a impliqué une attitude un peu particulière : avec la lecture fine et précise de chaque pièce, intervient une réserve à l’égard de l’historiographie de cours. Il faut remarquer que notre pratique de la critique textuelle, pour récente qu’elle soit, repose sur les principes transmis par l’école méthodique française. Nulle possibilité de critiquer le document sans sa restitution fidèle et intégrale. Il est utile de rappeler que par la restitution de la chronologie des travaux et du contenu des conférences mixtes 1, nous soulignons le caractère ouvert des débats du génie. Ceci reste de loin l’épine dorsale de ce travail. Mais encore, toutes les démarches qui assujettissent les appareils de la colonisation à des réadaptations restent un paysage à révéler.

Dans la mesure où l’opération historique est un travail de découpage des documents, elle commence par classer ces derniers selon leur pertinence et selon ce qu’ils apportent à la problématique.

Cependant, le classement n’est pas préalable à l’analyse. Il l’accompagne, grossit les détails d’un texte, scrute les éléments constitutifs d’un plan, décrypte le fait historique le moins visible au travers de celui visiblement ordinaire : le génie n’a jamais employé le terme « débat » même s’il l’a mis en pratique. L’idée de débat est le pur produit de notre lecture des documents d’archives mobilisés et représente ainsi, la part d’originalité du travail. Telle est notre pratique de l’interprétation : au-delà de la collecte de documents, il faudra classer, lire et traduire une pièce au service d’une question donnée.

Toute cette activité de traduction-interprétation a lieu dans le seul but de rendre les documents intelligibles et vérifiables.

L’inscription des fortifications dans une problématique de sécurité n’est probablement pas à confirmer, tous les discours y concordent [2]. Abordées sous l’angle des débats de la littérature urbaine, les fortifications ont pour explication quasi unique, la question de la sécurité. D’un autre côté, leur démolition est toujours interprétée comme nécessaire à l’urbanisation. Sans vouloir nier l’intérêt de ces deux moments dans la vie de chaque fortification, édification et démolition, nous voudrions interroger celles de Bône sous l’angle de leurs particularités de contexte et d’« hommes » 2 . La fabrication du territoire doit beaucoup à ces derniers et à leur vision du moment 3.

Si aujourd’hui, soit deux siècles après les aménagements en question, nous admettons que l’itinéraire de ce territoire et les péripéties de ses remodelages ont conditionné la structure de Bône, qu’en était-il au moment de leur fabrication ? Quelle correspondance entre cette vision que nous avons de la ville et les projections qu’en ont eues les ingénieurs du génie? L’urbanisme colonial est-il véritablement un urbanisme de tout pouvoir ? A-t-il usé de déni total du contexte ? De plus, l’histoire coloniale de l’Algérie est-elle réductible à une histoire de confrontation entre une France conquérante et un territoire facilement livré à l’appropriation ?

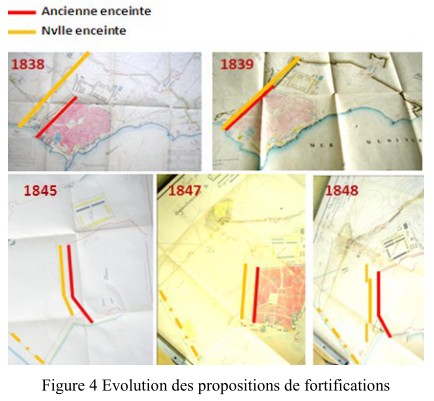

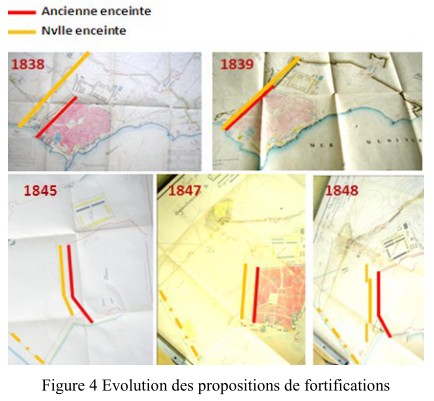

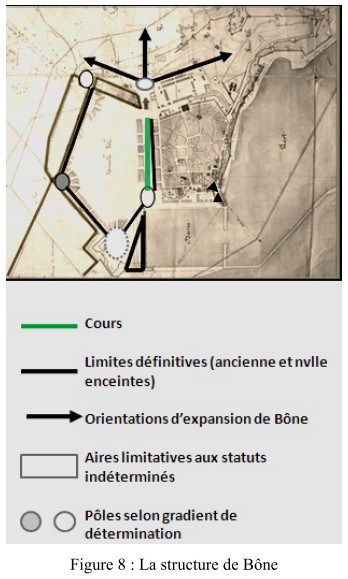

III. BÔNE : OBSERVATOIRES DE FORTIFICATIONS

Bône est devenue une place forte de second degré depuis sa conquête par les troupes françaises en 1832. L’enceinte bâtie par le génie militaire entre 1845 et 1880 4 évolua selon un itinéraire qui lui est propre mais non sans lien avec des modèles expérimentés ailleurs. Et si les fortifications de Bône sont considérées comme une catégorie d’aménagement à part, c’est en raison de l’importance qu’elles ont pris dans le processus de fabrication de la ville.

Nombre de projets leurs sont dédiés et diverses postures en font un cheval de bataille, elles intéressent surtout un domaine du génie dès les premières années de l’occupation et à ce titre, elles représentent un service à part entière 5.

Elles sont par essence, une sorte de bornage de l’espace urbain qui y est contenu. Elles l’opposent de fait au reste du territoire, lui non urbain. Avec ce territoire, la colonisation entend entreprendre des rapports de moins en moins ambigus, le contenant de façon progressive et négociée.

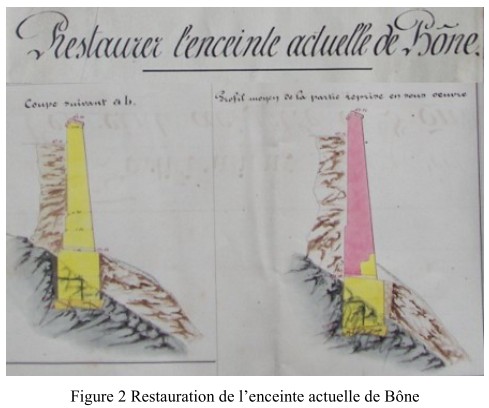

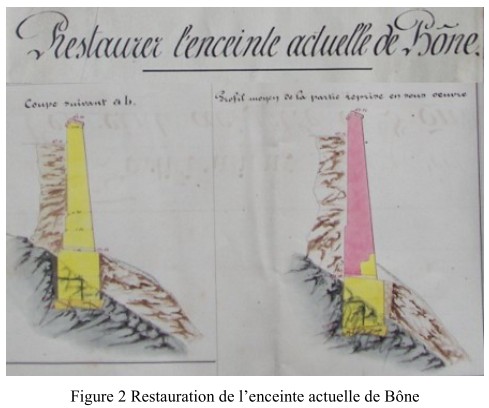

Bien avant les importants travaux engagés pour la restructuration et ensuite pour la croissance de Bône, ces fortifications ont du être tour à tour restaurées, remodelées, édifiées, agrandies et ont à leur tour agit sur le territoire bônois, en voie d’être déterminé et urbanisé.

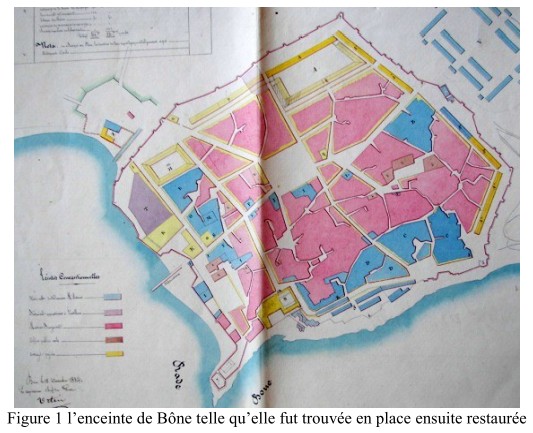

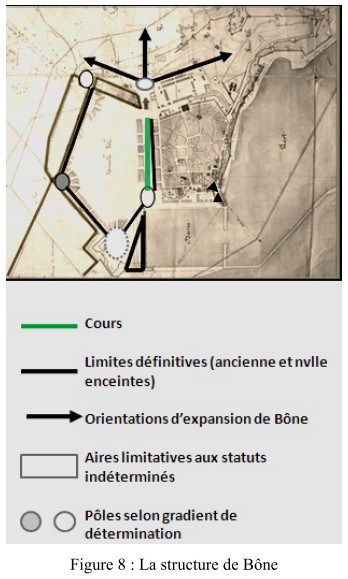

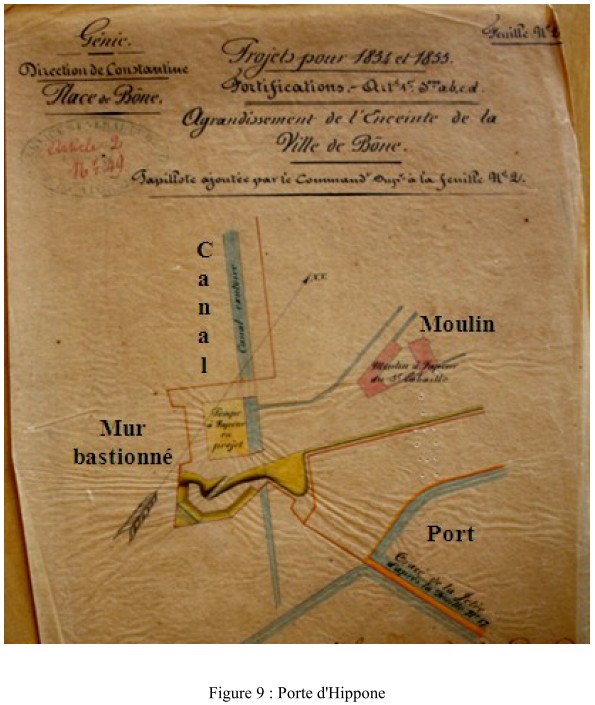

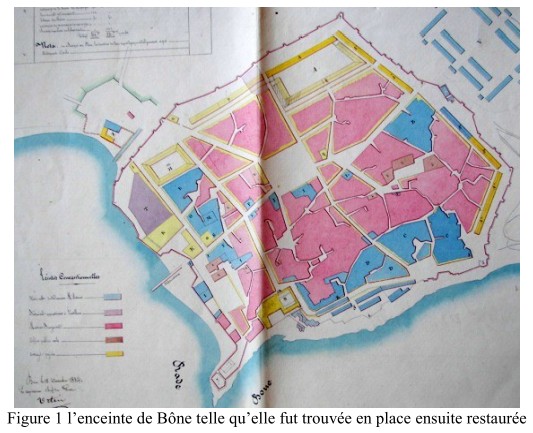

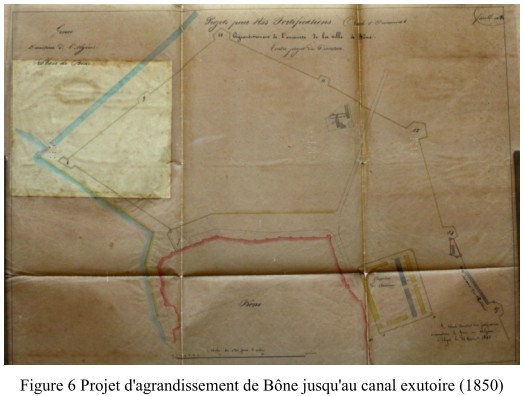

L’épisode des fortifications bônoises ponctué de moments plus ou moins forts relate la recherche incessante d’accords entre les pouvoirs locaux du génie, l’administration civile et le ministère de la guerre 6. Plus intéressante encore est cette recherche d’harmonie avec la topographie locale particulière et avec une structure antérieure à l’apport colonial (Fig. 1).

Ce plan d’ensemble, tel qu’il fut intitulé, indique l’enceinte du moment (1833) et les transformations à adopter dans la ville de Bône. Il a pour base, le plan d’alignement des principales rues de Bône que signent Urtin, capitaine chef du génie et Lambert, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées. Les traits de façades repris en jaune indiquent une reconstruction en projet, les immeubles étant frappés d’alignement, faisaient peau neuve.

Source : 1VH 382, Archives du Shat (service historique de l’armée de terre), SHD (service historique de la défense), Vincennes, Paris, France.

Source : 1VH 382, Archives du Shat (service historique de l’armée de terre), SHD (service historique de la défense), Vincennes, Paris, France.

IV. L’HISTOIRE DES FORTIFICATIONS DE BÔNE

En dépit du foisonnement des plans, des projets et des programmes, sécuriser le territoire est restée pour des décennies la question centrale de sa colonisation.

En conséquence, toute réflexion restait subordonnée à l’avancement des travaux de fortification. Aussi, la définition des territoires concernés par l’occupation coloniale fut la toute première nécessité de cette entreprise. Maîtriser l’espace pour maîtriser les hommes, définir un territoire aujourd’hui français, voici les deux mots d’ordre des premiers moments de contact avec les villes d’Algérie [3]. Les contours et les grandes lignes de ce qui est aujourd’hui le centre de Bône ont été modelés par la colonisation. Le caractère d’« unité » qui lui est reconnu, serait probablement à expliquer par son plan des fortifications.

IV.1. LA CONQUÊTE

Dans l’apostille du chef du génie militaire apparaît pour la première fois, en 1831, l’expression de « Bône et dépendances », pour dire la ville et ses alentours. L’apostille a eu pour simple implication de souligner la délimitation des zones de servitudes rédigée d’après les dispositions de l’ordonnance du 1er Août 1831 7.

Il faudra surtout souligner que ces dispositions s’appliquent à la propriété, pour la défense de l’état. Elles nous intéressent en ce qu’elles sont appliquées aux ouvrages de défenses à établir dans le futur.

Les termes de ces dispositions sont pour rappeler deux faits importants : l’un concerne les enjeux lisibles de la défense de la place de Bône et l’autre montre des desseins d’expansion qui surgissent dès les premiers jours de l’arrivée des troupes françaises sur le terrain bônois. Il s’en suivra un projet de plan de délimitation des zones de servitudes. Ce plan a été approuvé par décision ministérielle du 23 janvier 1833.

De cette manière, sera donné le coup d’envoi d’une longue série de débats, de tractations au sein des services du génie militaire lui-même et avec la ville. Il est intéressant de rappeler combien ce même plan va continuer à servir de base pour les projets à dresser pour Bône. Remarquons surtout que dès le départ de cette colonisation, un effort est consenti pour l’adaptation des textes de lois qui de la métropole à l’Algérie sont remodelés pour la situation 8. Contrairement aux idées répandues 9 sur l’imposition systématique des modes opératoires de la métropole en terrains colonisés, l’adaptation des idées, des lois et des modalités de leurs applications, a été une des préoccupations de la colonisation. C’est du moins le cas pour le champ disciplinaire dans lequel se déploie notre réflexion.