|

|

|

LA SEYBOUSE

La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE

Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général

l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD

se trouve dans la page: La Seybouse,

|

Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint

Avertissement :

Il est interdit de reproduire sur quelque support que ce soit tout ou partie de ce site (art. L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle) sans autorisation expresse et préalable du propriétaire du site..

Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.

Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable du propriétaire du site, M. Jean-Pierre Bartolini.

Pour toute demande de reproduction d'éléments contenus dans le site, merci de m'adresser une demande écrite par lettre ou par mel.

Merci.

Copyright©seybouse.info

Les derniers Numéros :

255, 256, 257,

258, 259, 260,

261, 262, 263,

264,

| |

LE SOUVENIR…

Chers Amies, Chers Amis,

Comme chaque année, la fête de la Toussaint est accompagnée des sentiments nostalgiques de l’automne : les feuilles qui tombent, le vent qui s’engouffre dans le manteau qu’on vient juste de ressortir, les jours qui raccourcissent, le gris du ciel traversé par des averses. Le froid qui s’installe doucement. Comme chaque année, la fête de la Toussaint est accompagnée des sentiments nostalgiques de l’automne : les feuilles qui tombent, le vent qui s’engouffre dans le manteau qu’on vient juste de ressortir, les jours qui raccourcissent, le gris du ciel traversé par des averses. Le froid qui s’installe doucement.

Fêtons donc la Toussaint comme un rayon de soleil qui traverse ce ciel gris de novembre en osant être simplement heureux.

Le lendemain de cette solennité, pour la fête de morts, l’Humanité entière unit sa voix afin de prier pour les âmes de nos frères et sœurs qui ont quitté ce monde. C’est l’occasion pour nous de nous souvenir de nos défunts et de faire un tour au cimetière pour allumer un cierge ou déposer une gerbe de fleurs pour leur exprimer notre amour et notre proximité.

Nous exilés, nous pouvons allumer un cierge ou une bougie à la maison pour les nôtres restés au pays.

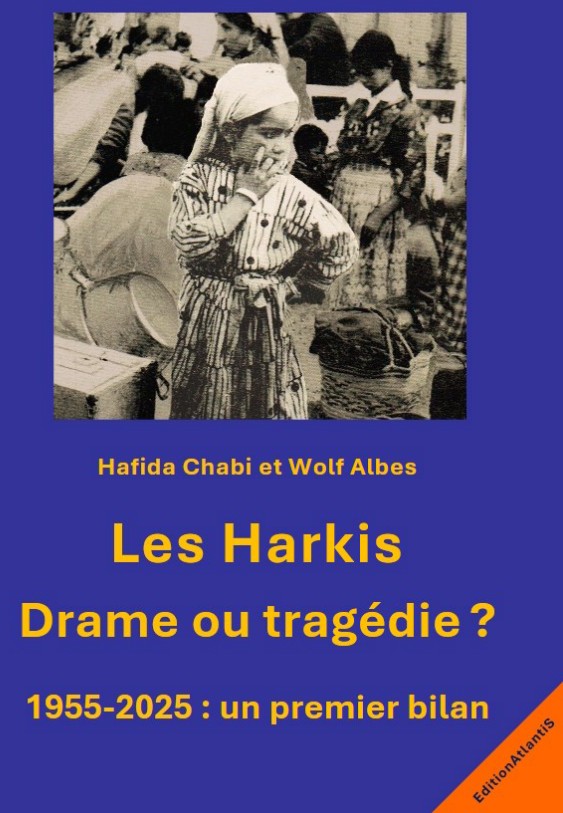

Cette date du 1er novembre (1954), est pour nous un triste jour car c’était le commencement de la fin qui a abouti à notre exil en 1962.

C’était le début d’une guerre civile meurtrière qui a durée presque huit ans. Une guerre qui a laissé des traces indélébiles qui ne se sont pas cicatrisées.

Cette guerre s’est réveillée en France depuis quelques années et si le peuple français n’en prend pas conscience, il subira ce que nous avons subi à cause des « politiques » inconscients, irresponsables et qui se foutent de leur peuple. Seule la gamelle les intéresse.

Ce monde politique nous offre un lamentable spectacle et grâce à son chef de l’état, le pays est la risée de toute la planète.

N’oubliez pas le 11 novembre : Armistice 14-18 où nos grands-parents se sont fait casser la gueule pour défendre un pays qui nous a bafoué. Ces « gueules cassées » se sont dévoués pour défendre un idéal français !!!

" Bône " lecture et bon mois de novembre

A tchao, Diobône,

Jean Pierre Bartolini

Ce bouquet de roses de Guelma est offert par M. Yves Jan.

| |

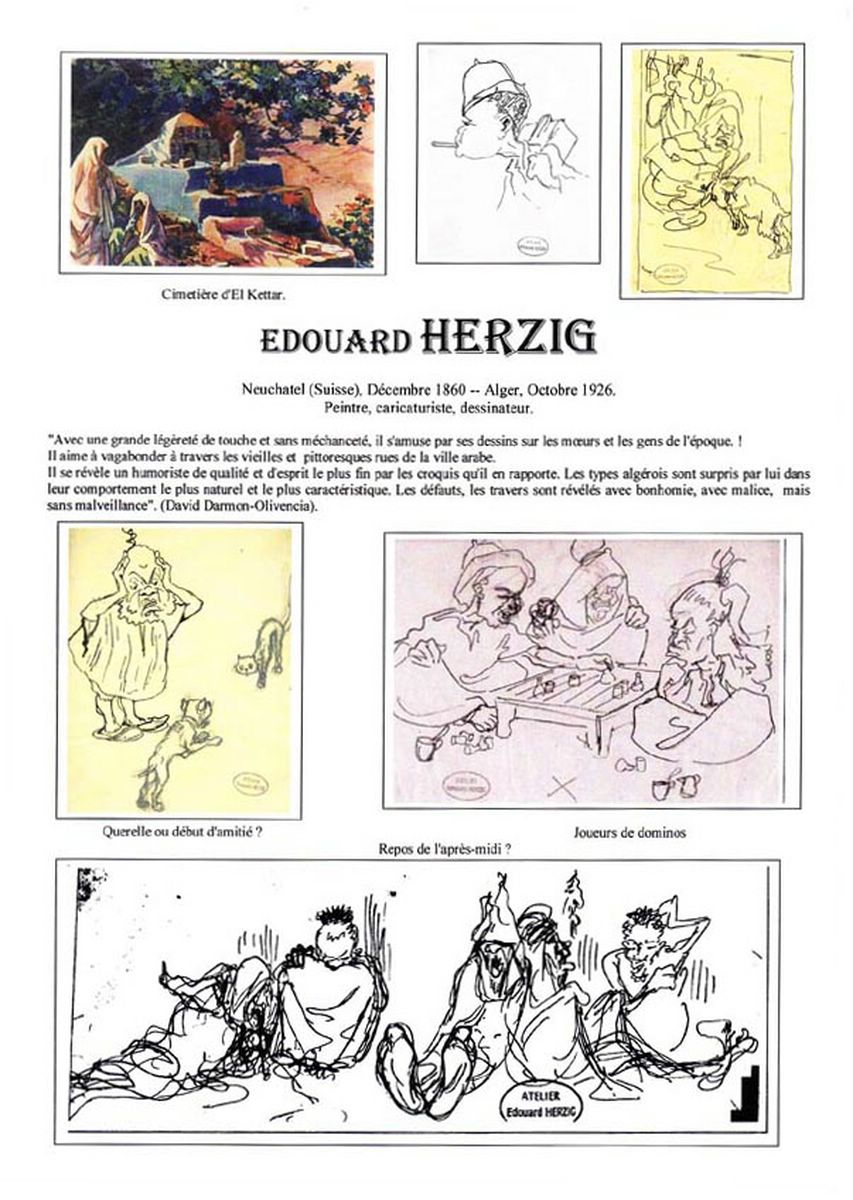

SAVONS-NOUS ENCORE RIRE

C. Bender

Echo de l'ORANIE N°249, MARS/AVRIL 1997

|

|

Le rire est le propre de I'homme" disait Bergson et c'est vrai que les animaux ne rient pas, ils manifestent leur joie ou leur satisfaction, d'une autre manière, seul l'être humain traduit sa gaieté par un mouvement des lèvres, de la bouche, accompagné de sons rapidement égrenés. L'élargissement de I'ouverture de notre bouche, avec des expirations saccadées plus ou moins bruyantes: il y a tout un vocabulaire souvent argotique pour I'exprimer :

"On se marre, on se bidonne, on se fend la pipe, on se poile et comme disent maintenant les jeunes, on s'éclate"

Il paraît, disait les revues médicales, que le rire est non seulement bon pour le moral, mais aussi un véritable médicament, capable d'améliorer la santé : il active la respiration, il contribue à une meilleure oxygénation de I'organisme et surtout du cerveau, il agit aussi sur la circulation du sang, bref, c'est un remède à la portée de tous, et qui ne coûte rien à la Sécurité Sociale !

Mais savons-nous encore rire? L'époque ne s'y prête guère et d'ailleurs tous les auteurs vous diront qu'il est plus difficile de créer une pièce comique qu'une œuvre dramatique. Le même argument peut, selon la manière, faire rire ou faire pleurer. Avec le même matériau linguistique, Molière fait rire sur l’infortune d'Octave dans "les fourberies de Scapin", tandis que Racine apporte le désespoir d'Hippolyte dans Phèdre. On peut rire du malheur des autres, ou on peut en pleurer. Ce n'est pas une affaire de matière, mais de manière, de contexte et de perspective.

Dans son enquête sur "le comique", Jean Emeiina aborde tous les domaines où le rire peut s'exercer : théâtre bien sûr, littérature moderne ou classique, caricature, cinéma, bande dessinée, littérature orale des chansonniers, et même la vie quotidienne est une colossale réserve d'instants comiques.

Mais quand j'écris "comique" je ne pense pas trivialité, et malheureusement de nos jours, la vulgarité règne chez ceux qui ont choisi de nous faire rire.

Quelle dégénérescence dans le genre dit "comique" ; chez ces "histrions" aucune pudeur, aucun tact, le sens de la justice les gêne, s'il n'émane pas de leur vision doctrinaire de I'existence "tout peut être dit".

Quant à la vertu, rien de tel pour fourbir les armes de l’ironie et du cynisme s'ils la découvrent chez quelqu'un ! Laxisme et indécence pour ne pas dire grossièreté sont la base de "leur art".

Comment ne pas les comparer à ce délicieux artiste qu'était Fernand Raynaud !

Déjà avant qu'il ne joue ses sketches, on avait envie de rire tant ses mimiques étaient éloquentes... Qui ne sa souvient de I'histoire du plombier et du perroquet "qui c'est ?" "C’est le plombier!" Du 22 à Asnières, du "défilé du régiment" ? "Du questionnaire du sergent" ou de ses fréquentes allusions à son beau-frère "l'inspecteur des platanes" et de la chorale de l'église paroissiale. Jamais un mot grossier, un ton à peine ironique et une sobriété de geste, dévoilant un sens aigu de l'observation.

J'ai retrouvé un peu de ce genre comique chez Robert Lamoureux, dont les inflexions de voix, traduisaient de manière évidente les situations les plus cocasses, personne n'a oublié le sketch sur le canard "huit jour après, le canard était toujours vivant!" Ni ses textes de chansons "Papa, maman, la bonne et moi".

Comme je regrette ces artistes et quels délicieux moments nous avons passé en leur compagnie. Je sais bien que Robert Lamoureux est toujours vivant, mais à son âge, il se contente de faire quelques mises en scène.

Il est heureusement un comique qui échappe actuellement à toutes critiques : Raymond Devos - L'absurde par I'observation minutieuse du réel est son domaine.

Traduire nos faiblesses, nos erreurs sans appauvrir ceux qui l'écoutent est une règle de conduite dont il ne se départ pas. Il mise toujours sur la finesse du spectateur; I'art de la nuance, il le suppose chez I'autre.

Son amour des mots est si intense qu'il le croit perceptible à tous, et le conduit à présent à publier des livres, comme si la scène ne suffisait plus à contenir le flot d'extravagance qui bouillonne en lui.

"Lorsque j'aurai fini de jouer à l'homme de lettres, je remettrai mon nez de clown" dit-il dans "Un jour sans moi" qui paraît chez Plon, un livre dans lequel il égrène les perles de son agilité imaginative. C'est un enchantement, une fête à nulle autre pareille, du rire et du plaisir à jet continu! Chapitre faisant, on fait connaissance avec "l'épouvantail qui n'a qu'une crainte, celle d'effrayer les oiseaux" les chaises qui ont quatre pieds, mais sont incapables d'en mettre un devant I'autre, et les tables qui leur ressemblent, mais qui, elles, peuvent tourner "l'hôtel borgne, car le patron I'est et ne dort que d'un oeil "le pékinois, chasseur d'ombres, qui tombe en arrêt devant la sienne, attendant qu'elle fasse le premier pas "la feuille qui se fait fleur, pour sauver I'honneur du rosier souffrant".

C'est un mélange de poésie, de folie, de tendresse et de drôlerie.

Devos, "cet orfèvre de I'absurde" qui règne sur le comique verbal depuis tant d'années, n'a aucun diplôme universitaire et pourtant ses oeuvres sont traduites en espagnol, en allemand, en anglais, ses sketches sont des bijoux du surréalisme. ciselés à la pointe de la virtuosité poétique.

Dans une récente interview, il avoue "mes jeux de mots, je ne les cherche pas, ils viennent tout seuls. Si je commence à essayer de construire une phrase, je ne fais rien de bon. Mes idées sont du domaine de I'incontrôlable, et puis, au-delà du vocabulaire, il y a la présence physique, la façon dont vous racontez I'histoire ; le public est complètement avec moi, et moi je suis dans I'imaginaire, comme un naïf stupéfait, parfois bouleversa par ce qu'il découvre".

L'absurdité du monde, il ne va pas la chercher, comme Kafka. dans les situations sociales ou matrimoniales, il la trouve dans les mots et les mots, c'est peut-être le domaine dans lequel elle se manifeste le plus fréquemment.

Homme de sonorités, il aiguise ses oreilles et sa fantaisie en jouant d'une douzaine d'instruments de musique, et ne peut s'empêcher, face à n'importe quel interlocuteur de l'entraîner sur les sables mouvants de son délire.

Cet homme, en état de grâce, ne vieillira jamais, car devant son public qui rit. Il est récompensé et ne peut sombrer dans l'angoisse, même s'il a le trac en entrant sur scène, il oublie son anxiété, la crainte de ne pouvoir retrouver son texte. car ses histoires inventées, il a l’impression de les avoir vécues. Ce Saltimbanque a du génie, et à mon sens. est un des plus grands comiques de notre époque.

Chez les Pieds-Noirs, on a toujours aimé rire. Notre nature, notre instinct, notre culture méditerranéenne nous poussaient vers la joie et malgré les épreuves subies depuis la guerre d'Algérie. Le terrible exode, et I'adaptation difficile sur une terre hostile. nous avons presque retrouvé le goût de ce qui amuse, si bien que nos réunions n'engendrent pas la mélancolie. Il y a d'abord "l'accent" qui déjà sert de fond à nos parlotes : nuancé d'ironie et pétillant d'esprit, l'accent du pays est plein de soleil, de chaleur et de ciel, et nous fait, nous reconnaître partout où nous allons. C'est avec cet accent indéfinissable qu'il faut lire à haute voix les textes de Gilbert Espinal, dont l'écho de l'Oranie vous donne un extrait chaque mois : les démêlés d'Angustias, de Consuelo, de Pepico Bolbacet ou de la grand-mère et de sa fille la Golondrina, font nos délices.

Dans le patio, où sous ces personnages nous séduisent par leur vivacité. et leur truculence, c'est la vie quotidienne (avec ses problèmes de cohabitation sujets de tant de discussions), qui fait la trame de ces sketches tellement naturels qu'on s'y croirait, et même si je les connais par cœur, je ris en les relisant, comme si la musique des mots, le pittoresque des expressions de là-bas cet inimitable don de la comédie, me replongeaient dans I'atmosphère Oh ! Combien regrettée des livres de notre jeunesse : la parodie du Cid, les joyeux pêcheurs oranais, les aventures de Margaillon, les fables en Sabir etc... Et quel don dans le choix des noms : madame Sacamuela, monsieur Tragamonos, Bigoté, Amparo, Martyrio.... cela ne s'invente pas, c'est la vie même qui est là devant nous.

Vous allez me dire que vraiment l'époque où nous vivons ne prête guère à rire, tant de chômeurs, de revendications sociales, de grèves à répétition, sans parler des tueries d'Algérie ou du Zaïre, mais justement pour oublier un peu ces tragédies, et sortir de la morosité ambiante, laissons nous emporter par la verve de Gilbert Espinal dans ses "chroniques anachroniques" et écoutons Raymond Devos dans une fête de I'imaginaire, à nulle autre pareille.

En ce jour de la Chandeleur

2 février 1997

C. Bender

|

|

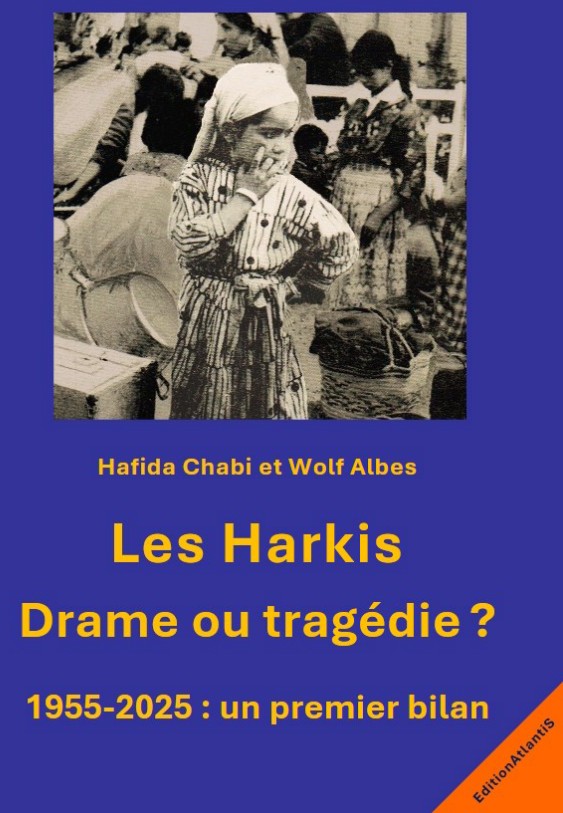

DIS PAPA… EXPLIQUE-MOI L’OAS…

ACEP-ENSEMBLE N°305

|

|

Pour répondre à de nombreux lecteurs, nés dans et après les années 50, qui me posent ces questions, suite à mon article sur le décès de Jean-Jacques Susini :

- Qui a créé l’OAS ?

- De quels bords politiques étaient-ils ?

- Comment a-t-elle fonctionné ?

- Qu'en pensaient les Pieds Noirs ?

- Pourquoi était-elle numériquement faible ?

- Pourquoi a-t-elle duré si peu de temps ?

- A-t-elle subi des dissensions politiques ?

Je pense être mieux placé que quiconque pour éclairer leurs esprits car je me trouvais justement à Madrid, au domicile de Pierre Lagaillarde, Résidence La Torre, Plaza d'Espana à l'époque de Pâques 1961, afin de représenter M. Georges Bidault lors de la création officiel de I'OAS et que, par la suite, j'ai créé le « Bulletin de liaison du CNR-OAS », à Paris, toujours sous les ordres de Georges Bidault qui, quelques mois plus tard, prenait la responsabilité de l'OAS en lieu et place du général Salan, arrêté par les autorités françaises.

L’OAS s'est organisée après l'échec du « putsch » des généraux.

Les quatre plus prestigieux généraux de I'armée française avaient pris la décision de se révolter contre le chef de I'Etat français qui s'était parjuré et les avait trahis.

Cette trahison mettait en danger la vie de leurs soldats qui allaient tomber pour une politique d'abandon de l'Algérie, alors que la guerre était gagnée sur le terrain.

Le général Challe, chef d'état-major de toutes les armées, refusait de dresser une partie de l'armée contre l'autre et ne souhaitait pas que les Unités Territoriales (200.000 hommes Pieds Noirs), qui avaient été dissoutes un an plus tôt, soient réarmées. Il jetait donc l'éponge et se rendait aux autorités.

Dès lors certains officiers et leurs régiments prenaient la décision de se dresser contre I'Etat français et sa politique incompréhensible et désastreuse.

En février 1961, les généraux Jouhaud, Gardy, les colonels Godard, Gardes et le docteur Jean-Claude Pérez, lançaient l'opération OAS et les premiers messages s'affichaient sur les murs d'Alger.

Un mois plus tard, l'organisation se constituait officiellement à Madrid, sous le commandement du général Salan, de Pierre Lagaillarde, de Jean Jacques Susini, du capitaine Ferrandi et de quelques autres patriotes qui refusaient I'abandon de l'Algérie française.

Il est totalement faux d'adhérer aux informations véhiculées par le gouvernement de l'époque et une certaine presse au service exclusif des communistes et des gauchistes qui alarmaient les citoyens en proclamant que I'OAS était une organisation de fascistes d'extrême droite.

Il suffit de rappeler que son chef, le général Salan, était plutôt étiqueté à gauche, au point même qu'un attentat avait été organisé afin de l'éliminer physiquement, justement par la droite française, et notamment Michel Debré qui pensait qu'il avait été placé à ce poste de gouverneur militaire de I'Algérie dans l'objectif d'un rapprochement avec le FLN, et ce fut le commandant Rodier qui fut tué.

Quant aux autres officiers ils n'avaient aucune autre idéologie que de servir la Patrie et défendre la présence française.

L’OAS Algérie était confiée au général Paul Gardy et l'OAS Métropole au capitaine Pierre Sergent.

L’action était confiée aux commandos « Delta », sous les ordres de Jean-Claude Pérez et du lieutenant Degueldre. Or 80% des membres de ces commandos, et notamment le plus actif, celui de «Jésus de Bab-el-Oued » étaient des sympathisants de la gauche socialiste et communiste qui dominait ce quartier.

Il n'y avait au sein de I'OAS aucune agressivité contre l'ensemble des musulmans.

Les ennemis à exécuter étaient les terroristes du FLN et les traîtres français qui étaient leurs complices, les « porteurs de valises » qui finançaient et fournissaient armes et explosifs et aidaient à organiser des attentats et à assassiner aussi bien en Algérie qu'en métropole.

90% de la population approuvait I'action de IOAS, sans participer aux opérations armées ni aux exécutions nécessaires, mais, effectivement, trop peu nombreux furent ceux qui participèrent activement à la défense de leur pays.

La France avait connu une situation identique lors de la dernière guerre 39/45 où il y eut bien peu de résistants contre, l'occupant nazi et beaucoup plus dès la libération

Si I'action de l'OAS n'a duré que 16 mois (février 61 à juillet 62) c'est qu'il n'y avait plus rien à espérer après le départ de la presque totalité des européens d'Algérie qui n'avait eu le choix qu'entre la valise ou le cercueil, promis par le FLN et I'ALN qui ne voulaient en aucun cas qu'il ne reste un seul non musulman sur la terre algérienne.

Il n'y a eu aucune dissension d'ordre politique au sein de l'OAS, seulement une divergence de tactique entre I'un des dirigeants, Jean-Jacques Susini (qui vient de nous quitter) et qui, manipulé par le maire très libéral d'Alger, Jacques Chevalier (qui se convertira à la religion musulmane), et oeuvrait sous les ordres de la CIA et de Washington, souhaité une entente de dernière heure avec certains dirigeants du FLN (Farès et Mostefaï) et la quasi-totalité des autres dirigeants qui considéraient que « c'était foutu », qu'il fallait dégager, alors que I'armée française se mettait, sur ordre du chef, de l'État français, au service des nouveaux dirigeants du pays en pratiquant un « cessez le feu » unilatéral.

Ce qui a permis les massacres du 26 mars des attentats et à assassiner aussi bien en 62, rue d'Isly à Alger et du 5 juillet 62 à Oran.

Jamais I'OAS n'a conseillé le départ des européens d'Algérie, bien au contraire, preuve en est les nombreux plasticages des entreprises et des commerces de ceux qui abandonnaient le pays pour se mettre à I'abri en métropole.

Je terminerai par ce dernier hommage, bien involontaire, rendu par De Gaulle à I'OAS :

« Les gens de l’OAS me haïssent parce qu'ils sont aveuglés par leur amour de la France »

|

|

| Histoires courtes d'un autre temps.

|

|

La Macaronade d'un dimanche de Pâques.

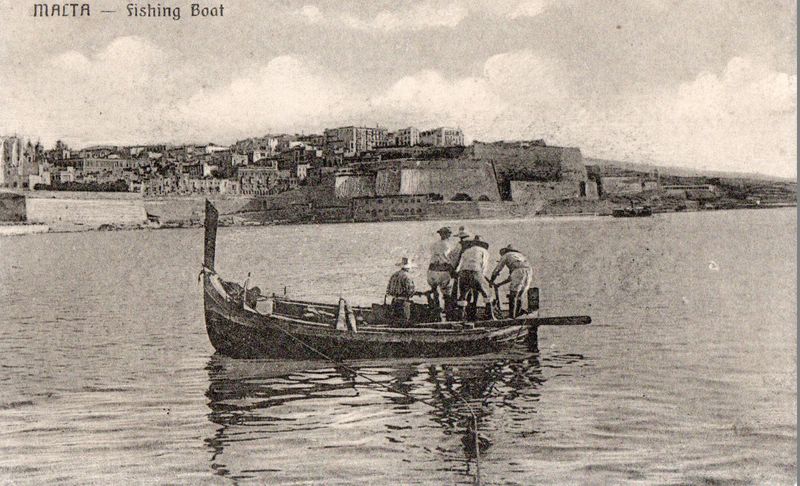

C'était à Bône en Algérie autour des années 1930.

La famille habitait dans cette coquette ville, où, depuis de nombreuses années déjà, Vincenzo Pepe alias l’Africain mon grand-père, exerçait le beau métier de marin-pêcheur à bord de son bateau baptisé Sainte Candide, en hommage à la patronne de Ventotène son île natale... Avec leurs 4 enfants, ils étaient installés depuis toujours dans un modeste appartement de la maison Sens, laquelle était située à quelques pas du grand port de commerce de la ville.

Devenus adultes, les enfants étaient depuis longtemps déjà, presque tous rentrés dans le monde du travail : Antoine l'aîné, chauffeur aux transports Xiberras - Louise ma mère, la deuxième de la fratrie et sa sœur cadette Philomène, toutes deux employées à la Tabacoop au tri des feuilles de tabac et restait Gaby le petit dernier qui était encore sur les bancs de l'école.

Maintenant que voici plantés décors et acteurs, écoutons à présent cette courte et succulente histoire, venue en droite ligne d'un passé qui ne m'a jamais paru aussi proche :

« En ce dimanche jour du Seigneur, Pétronille, ma grand-mère sicilienne, avait invité à déjeuner une famille de leurs amis, pour fêter dignement Pâques dans la plus pure des traditions.

Au menu et comme de coutume, si l’habituelle et incontournable Macaronade du dimanche était de circonstance, en cette belle et Sainte journée Pascale Pétronille se devait en plus, l’honorer d’un éclat et d’une opulence toute particulière. Aussi la Mamma qui ce jour-là s'était levée de grand matin, devait activement s'affairer auprès de ses fourneaux la matinée entière, au sein de la sombre petite cuisine toute encombrée de divers victuailles et autres ustensiles hétéroclites… Car en ce jour de Pâques et pour faire honneur à ses invités, il lui était absolument indispensable et surtout obligatoire, de réaliser une divine sauce tomate bien grasse et de haut goût, qui, à coup sûr, devrait faire la joie et satisfaire tous les convives rassemblés autour de la table.

Il faut dire qu'en matière de Macaronade, il n'était pas du tout souhaité ni décent de servir n'importe quoi et affecté de n'importe quel goût ! En Algérie il faut savoir que les gens de cette époque, étaient incontestablement en raison de leurs origines latines, de fins connaisseurs dans la cuisson des pâtes alimentaires et de tomates préparées à toutes les sauces. Autant dire que si le bricolage culinaire n'était jamais toléré voire manifestement sacrilège et il se trouvait encore moins admis dans la communauté Latine et à fortiori un dimanche de Pâques.

Ainsi à longueur d’année et comme le Seigneur notre Dieu, dont elle marquait régulièrement le jour du dimanche, la macaronade était sanctifiée avec tout le respect qui lui était dû et même dite au maigre elle se devait d'être, un chef-d’œuvre culinaire au sein de tous les foyers. C'est pourquoi Pétronille ce jour-là ne ménagea pas sa peine : dans l’âtre du vieux potager de sa petite cuisine obscure, elle avait allumé un bon feu de charbon de bois, dont les braises ardentes allaient tendrement faire mijoter la matinée durant, une merveille de sauce tomate pieusement couvée par l’antique cocotte de fonte noire - la complice préférée de Pétronille.

Midi devait vite être là… mais bien épaulée par ses deux filles, Pétronille fût largement à l'heure pour recevoir ses amis. Elle avait installé une belle table recouverte d’une nappe brodée, laquelle, portait fièrement la vaisselle des grands jours, alors que flottait outrageusement dans les lieux, un subtil et divin parfum de fête. Il ne restait plus alors qu'à accueillir les invités, qui, du reste, ne se firent pas attendre très longtemps… Après les congratulations d'usage et la blanche et traditionnelle Anisette, il était grand temps de passer aux choses un peu plus sérieuses, en clair, la Macaronade que Pétronille ramenait résolument sur la table, accompagnée fièrement par son cortège habituel - de Parmesan - de polpettes - de couennes farcies et d'opulentes saucisses. C’est ce beau et alléchant spectacle que devait plus tard m’évoquer Pétronille avec force détails.

Puisqu’une Macaronade ne supporte aucune attente, alors, le ballet des fourchettes commença sans perdre une seule minute. Antoine mon oncle, qui avait pris place prés de Pétronille, faisait plaisir à voir à chaque coup de fourchette, qu’il enfournait à la régalade avec une gourmandise non dissimulée. Cependant après avoir commencé à savourer béatement avec son habituel et très solide appétit, une assiette énorme débordant de spaghetti, soudain ! il arrêta tout net son repas, en posant discrètement et définitivement sa glorieuse fourchette sur la table, en prétextant à qui voulait l'entendre que pour l'heure il n'avait plus très faim ! ? Comme on peut s'en douter la mamma un moment surprise n'insista pas outre mesure, car, elle devait remarquer un peu de pâleur sur le visage de son fils et que son front paraissait brillant de sueur. Tout le monde pensa sur l‘instant que le jeune homme avait sans doute de la fièvre et sur ces sages et rassurantes paroles la Macaronade de Pétronille et son accompagnement carné furent vite engloutis - sauf, celle qui reposait dans l'assiette d'Antoine, que Pétronille devait ramener en cuisine.

Après les traditionnels Pastières et Gazadiels qui marquaient le dessert, Antoine, quelque peu frustré semble-t-il, s'était lentement levé de table pour s’en aller en catimini rejoindre sa mère qui furetait dans la cuisine. Pétronille qui à l’évidence restait toujours intriguée, par le comportement curieux et inhabituel de son fils, lui demanda alors et une nouvelle fois, pourquoi, en ce dimanche de Pâques, il n'avait pas fait honneur à sa superbe et délicieuse Macaronade ?…

C’est très discrètement et à l'abri de tous les regards, que le jeune homme se saisit doucement de son assiette encore pleine et là délicatement du bout de la fourchette, il entreprit d'explorer consciencieusement le plat de spaghetti, sous le nez de la mamma quelque peu interloquée. C’est alors que dans le secret des entrailles du tas de spaghetti entremêlés, qu’une forme noire et diffuse maculée de sauce tomate commença insensiblement à se profiler. Pétronille les yeux écarquillés fixait intensément le fond de l'assiette, en se disant que c'était là une feuille de laurier barbouillée de sauce tomate. Mais Antoine qui avec quelques hauts le cœur, poursuivait de plus belle ses investigations, devait ramener tout à coup sur le bord de l'assiette, un magnifique et sombre cafard de bonne et belle taille, qui, manifestement, était accidentellement tombé dans la Macaronade au moment du service.

L'affaire devenait alors claire comme de l’eau de roche : pendant le repas, le jeune homme devait hériter par hasard de l'infortuné insecte, qu'il s'empressa de camoufler sous les pâtes pour éviter de l’exposer à la vue des convives et leur faire savoir que le chef-d’œuvre culinaire de la maîtresse de maison, était surtout parfumé au cancrelat ! …

Le cafard étant comme on le sait une créature viscéralement exécrée en Algérie, quelle aurait été alors la réaction de tous les convives ? Pardonnez-moi du peu ! Mais par charité chrétienne, j'aime mieux ne pas y penser. Cependant on peut tout de même dire, que si Antoine a eu l'intelligence de maîtriser une situation des plus délicate, l'explication donnée en cuisine à sa mère aurait bien mérité d'attendre le départ des invités ! Car prise soudain de violentes nausées à la vue du cafard, Pétronille devait s’empresser de bondir vers les WC qui se trouvaient à l'extérieur, pour régurgiter bruyamment et de bon cœur la totalité de son repas Pascal…

Mon grand-père ignorant la situation réelle, a dû lui dire en toute innocence et sur un ton doctoral : « qu'elle avait une fois encore avalé trop vite sa macaronade ! »

Je crois que le secret du cancrelat Pascal fût bien gardé et que cet incident culinaire servi d'exemple dans notre famille où, à la façon de mon oncle Antoine on prit l'habitude de se taire en pareille circonstance.

Voilà une petite histoire familiale bien ancienne, que j'ai eu très envie de nous raconter en ce temps de Pâques, pour faire revivre dans les mémoires tous ces spectres du passé afin de ne jamais les oublier.

Joyeuses Fêtes à tous et à toutes, en vous recommandant surtout de ne pas oublier les traditionnels Pastières et Gazadiels ( que je vous interdis formellement, mais respectueusement - d’appeler Mounas ! )

Jean-Claude PUGLISI

- de La Calle Bastion de France.

Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.

Giens en presqu’île - HYERES ( Var )

N.B :

Anecdote authentique racontée autrefois, par ma grand-mère Pétronille Pepe née Celano.

Pour ceux qui l’ignorent ou qui l’aurait oublié :

Le Gazadiel est une couronne de pâte au levain, sucrée et décorée de petits anis multicolores.

La Pastière est un gâteau de vermicelles et raisins secs, nappé de caramel liquide ( voir les recettes dans mon ouvrage :" la Cuisine du Bastion " éditée par l'Amicale des Callois et amis de La Calle.)

NB : ce sont des gâteaux d’origine napolitaine.

|

|

|

|

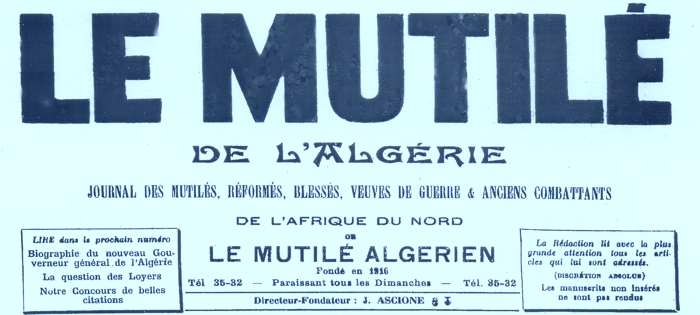

LE MUTILE du N°43, 6 janvier 1918

|

HOMMAGE AU XIVème CORPS

Par H. OUIN du 52ème d'Infanterie

A ceux là qui critiquent et qui par maints détours

Nous, outragent, nous blâment, quand on s'bat chaque jour

Je leur ai répondu et le répète encore,

Fier de mon régiment, Gloire au XIVème Corps !

Nous avons repoussé les Boches, pas à pas,

Sans souci du danger, sans crainte du fracas.

Nous avons vu nos chefs s'élancer en avant,

Nous montrant le chemin des terriers allemands

Et bien souvent là-bas dans les plaines Picardes

Monter à l'assaut, méprisant la camarde ;

Pendant les longues heures de l'horrible bataille

Tenir jusqu'au bout sous la pluie de mitraille.

Certains on voulu dire qu'on était des froussards,

Des hommes sans courage, des gamins, des flanchards ;

Taisez-vous donc, ô calomniateurs !

Vous qui voulez crâner pour cacher vos frayeurs,

Pourquoi ne pas venir à Verdun, dans la Somme,

Pour mieux vous rendre compte si nous sommes des hommes ?

Assez de médisance, taisez vos faux rapports ;

Rendez ce qui est dû à notre glorieux corps,

Nous sommes des soldats et non pas des pantins,

Les Allemands ont su ce qu'étaient les Alpins.

Cessez donc je vous prie vos fâcheux bavardages,

Mensonges enchevêtrés de bien sots commérages

Et quand le ventre à table ou lisant vos journaux

Vous entendez passer nos troupes en vos hameaux,

Vous devez les saluer ces soldats héroïques

Qui luttent pour vous tous, et pour la République,

Qui souffrent sans se plaindre, des hivers la rigueur

Et qui de cent combats sont revenus vainqueurs.

Mais pour vous rendre un jour l'Alsace et la Lorraine

Beaucoup de ces braves dorment au loin dans vos plaines,

Chapeau bas devant eux, combattants pour l'honneur

Qui meurent pour la France et pour nos trois couleurs.

H. OUIN

PENICHES

En longue théorie, aux berges du canal

Les péniches sans vie, immobiles sommeillent...

Espérant chaque jour, dans le vent matinal

Gonfler la voile et s'envoler là-bas, vermeilles

Aux rayons d'un soleil nouveau, sur leurs plats bords

Les péniches tirant la chaîne en vains efforts.

Comme ces bateaux plats voudraient partir, briser

A tout jamais leur chaîne aux anneaux despotiques

Oh le nom détesté par le sang fut creusé !

Pauvres bateaux. Venus de France ou de Belgique

Vous êtes là, criant votre peine aux cordages,

Aux arbres, par les vents du chemin de halage.

Et l’on peut voir encor sur les pontons de bois

Des bonshommes bien vieux aux casquettes marines

Marchant de long en large et, tout comme autrefois

Mâchonner dans leurs dents tout bas, en sourdine

Un appel au cheval qui s'arrête et s'endort

Sur la corde pour de l'herbe et des boutons d'or.

Pauvre vieux ! Ton bateau c'est ta maison, ton bien

Le seul que maintenant tu possèdes et gardes

Avec un soin jaloux, car ton bateau, le tien,

Où la péniche grise à la coque lézarde,

A vu naître ton fils et ce bambin qui cause

Au chien du bord en chien pour lui dire sa prose.

F. CLUSION.

(Verdun, Août 1917)

|

|

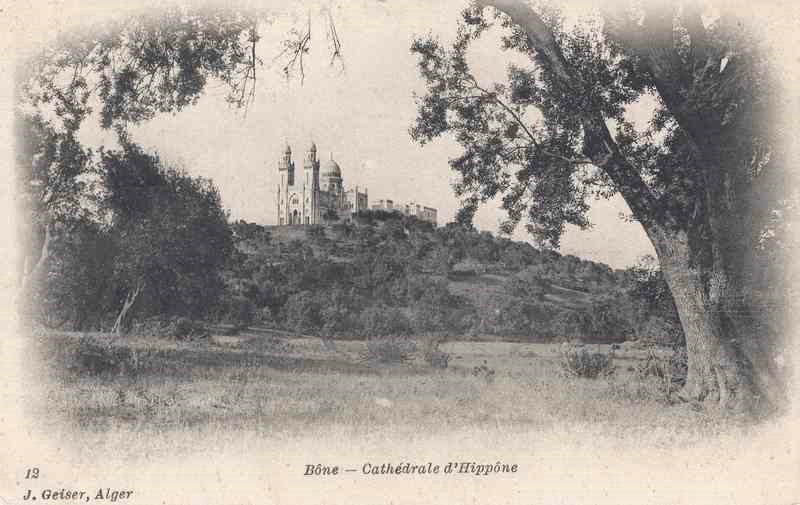

Algérie catholique N° 8, aout 1937

Bibliothéque Gallica

|

Etablissement Saint-Vincent de Paul

Chemin d'Hydra, EL-BIAR

A peu près à mi-route entre El-Biar et la Colonne Voirol, du côté opposé à la mer, s'amorce le Chemin d'Hydra qui descend en pente douce jusqu'au vallon qualifié du même nom, évocateur d'ombre et de fraîcheur.

C'est dans ce site champêtre, à la pointe d'un éperon se laissant dominer à l'Est par l'Ancienne Ecole des Frères Saint-Joseph, et au Midi par le coteau boisé de Cham-Sin, que s'élève l'Etablissement Saint-Vincent de Paul.

Une construction simple, formant un ensemble régulier dont les deux ailes semblent protéger la chapelle bâtie au centre.

Deux étages largement aérés par leurs 33 fenêtres de façade. Deux étages largement aérés par leurs 33 fenêtres de façade.

Une accueillante galerie courant d'un bout à l'autre du corps principal au rez-de-chaussée et versant à flots la lumière par ses dix grandes baies vitrées.

Trois hectares plantés d'Eucalyptus, de pins, d'orangers, de vigne ou patiemment disposés en terrasses pour la culture des légumes et des fleurs.

Un air vivifiant et pur, une vue admirable, du silence, de l'ombre, tels sont, en raccourci les principaux avantages qu'offrent à leurs hôtes le Pensionnat et la Maison de Repos Saint- Vincent.

1° Le Pensionnat

Le Pensionnat peut recevoir cinquante fillettes internes de 5 à 13 ans, et accueille aussi les externes ou demi-pensionnaires du voisinage. Préparation au certificat d'études primaires, à la première communion et aux examens de religion de l'Archevêché.

Gymnastique en plein air, solfège, piano, travaux féminins.

Une attention toute spéciale est accordée aux enfants dont la santé délicate réclame le grand air et des soins plus assidus mais aucune malade n'est reçue au Pensionnat ; un certificat médical est demandé au moment de l'inscription. Une attention toute spéciale est accordée aux enfants dont la santé délicate réclame le grand air et des soins plus assidus mais aucune malade n'est reçue au Pensionnat ; un certificat médical est demandé au moment de l'inscription.

Le certificat de baptême doit être également fourni.

Le pensionnat est ouvert toute l'année et reçoit aussi des fillettes pour la durée des vacances.

Une colonie de vacance d'Alger y passe le mois d'août.

2° La Maison de Repos

La Maison de Repos occupe à Saint-Vincent l'aile gauche du premier et tout le second étage de l'Etablissement, en tout, quarante places (réparties en chambres à un ou deux lits) réservées aux dames et jeunes filles convalescentes ou simplement désireuses de repos.

Une terrasse et une tribune de plein-pied permettent aux dames pensionnaires du 1er étage d'aller sans fatigue jusqu'à la chapelle. Un aumônier est attaché à la Maison Saint-Vincent.

Le Docteur de l'Etablissement habite à proximité, mais chaque personne peut faire appeler le médecin de son choix.

Les soins simples (piqûres, ventouses, etc... ) peuvent être donnés dans la maison par une Sœur, Infirmière diplômée.

Les malades contagieuses ou atteintes de crises nerveuses ou cardiaques ne sont pas admises. Celles qui désirent suivre un régime doivent s'entendre auparavant avec la Directrice de la Maison de Repos.

L'Etablissement Saint-Vincent est ouvert toute l'année et chauffé en hiver, par le chauffage central.

Plusieurs fois par an la Maison Saint-Vincent ouvre ses portes à des groupements de jeunes filles, soit pour une journée de récollection, soit pour plusieurs jours de retraite fermée.

Pour les communications avec Alger, il y a deux itinéraires :

1 ° Par la Colonne Voirol : Tramways T.A. jusqu'à la Grande Poste

2° Par El-Biar : Tramways ou Autobus C.F.R.A. jusqu'à la Place du Gouvernement. Autobus T.A. jusqu'à la Grande Poste.

Stations de Taxis à la Colonne et à El-Biar (distance : 1 km 500 environ)

Pour tous renseignements s'adresser à Sœur Supérieure, Fille de la Charité, Etablissement Saint-Vincent de Paul, Chemin d'Hydra, à El-Biar.

Les journaux nous ont appris la nomination au siège primatial de Lyon de Mgr Gerlier, évêque de Tarbes et de Lourdes, en remplacement du Cardinal Maurin, récemment décédé.

Tout le monde en France connaît Mgr Gerlier. Fils d'un haut fonctionnaire des P.T.T., il naquit à Versailles en 1880. Elève du Collège de Saint-Lô, puis du Lycée de Bordeaux, il fit son droit dans cette dernière ville, y passa sa licence et son doctorat, et enfin s'inscrivit au barreau de Paris. Tout le monde en France connaît Mgr Gerlier. Fils d'un haut fonctionnaire des P.T.T., il naquit à Versailles en 1880. Elève du Collège de Saint-Lô, puis du Lycée de Bordeaux, il fit son droit dans cette dernière ville, y passa sa licence et son doctorat, et enfin s'inscrivit au barreau de Paris.

Avocat distingué, il fut de 1911 à 1913 secrétaire de la Conférence dans la capitale, en même temps qu'il se lançait avec toute l'ardeur de sa jeunesse et de son beau talent dans le mouvement catholique.

En 1907 il succédait à Lerolle comme président de l'Association Catholique de la Jeunesse française, et par sa seule présence lui donnait un éclat particulier.

A 33 ans, appelé par une vocation impérieuse, il entrait au Grand Séminaire d'Issy. Il ne devait pas y rester longtemps, car en 1914 la Patrie allait l'appeler pour défendre «le foyer paternel».

Incorporé comme Adjudant au 104e d'Infanterie, il combattait dans la Meuse, puis sur la Marne, et y obtenait la belle citation suivante : Fait prisonnier, l'adjudant Gerlier passa sa captivité à Cologne, en Hanovre et enfin en Suisse. Démobilisé en 1919, il entrait au Grand Séminaire, était ordonné prêtre en 1921 et nommé sous-directeur des œuvres du Diocèse de Paris.

Il se lança avec une autorité accrue dans l'action sociale où il fit merveille, et enfin en 1929, à l'âge de 49 ans, et au bout de huit ans de prêtrise seulement, il était promu évêque de Tarbes.

Mgr Gerlier est un grand animateur. Connaissant le monde pour y avoir vécu, connaissant son temps pour l'avoir étudié et y avoir combattu, le nouvel Archevêque de Lyon sait que le grand remède aux maux dont nous souffrons est dans la rénovation de la mentalité chrétienne... Rénovation dans les cœurs, dans la famille, dans l'usine, dans la cité.

Il prêche la Paix, la Justice, la Charité, et ce qui est mieux encore il les prêche par l'exemple.

Doué d'une gaîté primesautière non exempte d'une aimable et indulgente ironie, sachant parler aux âmes et aux foules, ayant l'audience de tous ceux qui l'approchent, français et étrangers, Mgr Gerlier est bien l'évêque qu'il faut à notre génération. Un magnifique rayonnement émane de sa personne comme de ses paroles. Arrivé au sommet des hommes ecclésiastiques, il est resté le « jeune catholique» d'avant la guerre qui emballait ses camarades et faisait réfléchir ses adversaires.

Nous félicitons le diocèse de Lyon d'avoir à sa tête un tel prélat qui fait honneur à l'Eglise et à la Patrie, et qui dans tous les postes qu'on lui a confiés, a servi avec éclat la Cité de Dieu et celle des hommes.

Nous lui présentons nos vœux et nos hommages.

Paul RIMBAULT.

******************

Pensionnat de la Sainte Famille

- Institution de Jeunes Filles

96, Avenue Georges-Clémenceau, EL-BIAR

Fondé en 1868, par les Religieuses de Saint-Joseph des Vans (Ardèche), dans un site agréable, à proximité d'Alger, le Pensionnat de la Sainte Famille répond admirablement aux conditions qu'exigent la santé et l'éducation des jeunes filles.

Les locaux en sont bien aérés et conformes à toutes les exigences de l'hygiène moderne.

Les cours grandes et bien ombragées, un vaste enclos avec plate-forme gazonnée, petite mer et plage artificielles donnent aux élèves : internes, demi-pensionnaires et externes, toute sorte d'agréments pour les récréations.

L'institution se préoccupe avant tout de la formation morale de l'enfant par des cours d'instruction religieuse journaliers.

Mais en s'efforçant de former des chrétiennes convaincues, des jeunes filles solidement vertueuses, elle ne néglige rien pour leur donner une bonne instruction conforme aux programmes officiels qui leur permet d'obtenir le certificat d'études primaires et le brevet élémentaire.

La culture physique n'est pas négligée : des cours de gymnastique et des promenades assurent le développement normal des enfants dont la santé est l'objet d'une continuelle sollicitude.

Les moyens les plus propres à exciter l'émulation des élèves sont mis en usage : notes hebdomadaires, compositions, inscription mensuelle au tableau d'honneur, etc... Un carnet hebdomadaire, un relevé des compositions trimestrielles tient les parents au courant du travail et des progrès de leurs enfants.

Les relations avec Alger sont faciles : Autobus et tramways C.F.R.A. (place du Gouvernement).

Autobus T.A. (Grande Poste avec correspondance jusqu'à l'Hôpital du Dey).

|

|

Bonjour, N° N°144, 13 octobre 1934

journal satyrique bônois.

|

|

Le Maire de Bône

et la dame aux yeux bleus

Décidément, le Maire de Bône n'a pas de chance. Il lui est impossible de se promener dans « sa ville » sans qu'il lui arrive une histoire ou qu'il en crée.

Hier, sur la Place Caraman, il passait, dans la matinée, suivi par trois ou quatre de ses séides. Il s'arrêta devant une jeune femme qu'il sait n'être pas de ses amis et la toisa avec l'insolence qu'on lui connaît. Il avait des raisons secrètes qu'il ne nous plait pas de dire mais que nous connaissons. Nous, nous empressons d'ajouter, afin qu'il n'y ait pas d'équivoque, que ce sont des raisons politiques.

Notre jeune bônoise qui n'a pas froid aux yeux qu'elle a superbes, d'ailleurs nullement intimidée, apostropha le Maire en ces termes lapidaires et concrets : «Qu'est-ce que vous avez à me toiser, espèce d'abruti ?»

Le propos est textuel, il nous a été rapporté par quatre témoins. Il est vif. Mais il a comme excuse l'insolence du Maire. Il s'ensuivit une courte altercation dans laquelle M. P… n'eut pas le dernier mot.

Il y eut des menaces de part et d'autre. On accuse la jeune femme d'avoir parlé d'une paire de soufflets qu'elle était toute disposée à appliquer sur la figure hautement municipale. Elle le nie d'ailleurs.

Dans la journée, à sa grande surprise, la jeune femme eut une conversation au cours de laquelle elle fut avisée que le Maire avait proféré, à son endroit, la menace suivante : «Si elle me touche, je l'abats comme un chien ! »

Qu'on nous fasse la grâce de croire que nous n'exagérons rien. Nous ignorons si le Maire a prononcé la phrase mais nous affirmons qu'elle a été dite à notre jeune bônoise par quelqu'un de haut placé. Elle a d'ailleurs, répondu, en éclatant de rire : «Comment cette terreur qui s'appelle P…, a peur d'une femme »

On dira que nous ne perdons aucune occasion d'attaquer et de critiquer les actes du Maire. C'est exact, mais nous avons le droit de critiquer ce qui est éminemment critiquable et nous ne nous en faisons point faute.

Nous avons le droit, aussi, en fouillant dans nos souvenirs, d'affirmer que les Maires de Bône qui furent les prédécesseurs de ce maire n'ont jamais créé de scandales sur la voie publique, qu'ils n'ont jamais ni insulté ni «rossé» un Commissaire qu'ils ne toisaient pas les femmes et que les femmes n'invectivaient pas contre eux. Les Maires de Bône étaient respectés par tout le monde parce que, justement, ils se respectaient eux-mêmes.

Pierre Marodon

| |

ALGER ETUDIANT

N° 27. — 5 Avril 1924. Source Gallica

|

| EN RELISANT L’HISTOIRE DE LA BIBLE

LA VERITABLE HISTOIRE DE LAZARE

Lorsque Jésus apprit la maladie de Lazare, il en fut très affecté.

Il quitta aussitôt les bords du Jourdain et se rendit à Béthanie, accompagné de tous ses disciples.

En route, un triste pressentiment l'envahit ; il comprit que son ami avait cessé de vivre et conçut aussitôt l'idée de le ressusciter !

A Béthanie, la première personne qu'il rencontra fut le maître de cérémonies de l'endroit. Ce Gentil (1) — car c'en était un — lui fit part, sans ambages, de la triste nouvelle :

« Nous portâmes Lazare en terre il y a quatre jours, dit-il d'un air très détaché ; depuis, des gens de tout pays viennent consoler Marthe et Marie de la perte de leur frère. J'en viens, moi aussi ; je suis allé prendre quelques arrhes, car la situation du défunt est plutôt douteuse. »

Jésus congédia cet homme de peu de foi, puis se tournant vers ses apôtres il leur annonça sa résolution.

Tout d'abord, on ne le crut, pas : l'œil de Thomas, cet œil fixe, se fit scrutateur et douteux.

Cependant, Judas Iscariote, l'un des douze, célèbre par son astuce et sa mauvaise foi, s'approcha du Seigneur et lui dit : « Maître qu'allez-vous faire !

Je connais votre puissance et l'intérêt que vous portez à la famille Lazare. Votre droite ne saurait certes mieux s'exercer qu'en rendant la vie au plus fidèle de vos serviteurs.

— Ce serait tout de même « trapu », coupa Pierre qui était militaire de profession et savait trouver des mots adéquats. »

Mais Judas continuait :

« Vous savez, Seigneur, que les naturels du pays vous en veulent et qu'ils brûlent de vous traîner devant les tribunaux.

En vous produisant devant cette foule hostile vous risquez

— on me l'a juré

— les horreurs de la lapidation.

— Aurais-tu peur ?

— Non, maître, mais à quoi bon ressusciter Lazare. Il est là depuis quatre jours, quatre jours encore et il sera oublié.

Voyez, la petite madame Lazare se console déjà avec un riche marchand de tissus... Les héritiers, tous pauvres, vont se trouver bien du peu que leur a laissé Lazare. Vous qui protégez les pauvres» laisserez-vous passer l'occasion d'améliorer le sort de quelques-uns uns.

Et puis songez à tous les ennuis que cela va lui attirer. Son acte de décès est dûment signé. Sa situation sera difficile à régulariser. Il lui faudra aller voir Hérode lui-même, qui ne lui pardonnera pas de plaisanter avec les Ecritures.

Et quoi ! Le reverrons-nous bûcher et peiner pour gagner son pain quotidien ? Il luttera dans cette vallée de larmes. Il paiera le tribut à César... il redeviendra mobilisable.

En le prenant jeune, insistait le fallacieux Judas vous lui avez évité les mille et un ennuis de la vieillesse. Demain, par vous, il traînera sur ses béquilles une vie inutile et impuissante. Ayez pitié de lui, Maître, puisque l'Homéogreffe n'est pas encore inventée...

— Ah ! Grand Iscariotier ! Interrompit Philippe, qui faisait des mots.

— Seigneur, ajouta Judas, allez-vous l'arracher aux délices des cieux.

Et Jésus de lui répondre :

— Es-tu si pressé d'aller l'y rejoindre ?»

Judas se tut. Suivis d'une foule imposante, ils avaient franchi les quelques stades qui les séparaient du sépulcre.

Le Maître voulut qu'on ôtât la pierre. La dalle était fort lourde, mais avec quelques jurons bien placés, les fossoyeurs vinrent à bout.

Le défunt apparut alors : ses pieds et ses mains étaient enveloppés de bandelettes, son visage était couvert d'un voile.

Et le tout exhalait une mauvaise odeur.

« Lazare, lève-toi ! ordonna le Seigneur»

Soudain, Lazare se redressa, tout d'une, pièce. Brisant ses bandelettes, chaînes de la mort, il dévoila, son visage amaigri. Les rayons flamboyants du soleil de Palestine l'aveuglèrent un instant. Mais il rouvrit bientôt les yeux.

Alors, sans même dire merci, surgissant brusquement de la grotte, il se précipita vers Judas épouvanté, le saisit à la gorge et le soulevant du sol, s'écria : «Ah ! Te voila fripouille ! Rends-moi les cent deniers que je t’ai prêtés ! ..»

Mais ceci se passait dans des temps très anciens.

Slang. E.

(1) — On entend par « Gentils» dans la Bible, quelques personnages de second plan qui étaient toujours là quand il ne fallait pas

|

|

LA MADELON

ACEP-ENSEMBLE N° 301

|

CHAMP (Val d'Oise) raconte comment il fut inspiré pour composer les couplets de « Quand Madelon ». Il avait contracté un engagement volontaire en 1889 au 3éme Régiment de Zouaves à BATNA (Algérie). CHAMP (Val d'Oise) raconte comment il fut inspiré pour composer les couplets de « Quand Madelon ». Il avait contracté un engagement volontaire en 1889 au 3éme Régiment de Zouaves à BATNA (Algérie).

Chaque soir, avec les camarades, il allait au café. La servante était jolie, avenante, cordiale à souhait. Elle riait avec tous. Sa bonne humeur réconfortait tous les exilés de métropole. C'est en pensant à elle qu'il écrivit (en 1913) « Quand Madelon ».

Cette jolie servante avait pour nom Madeleine MARTIN et était la fille des propriétaires du café.

Cet établissement était situé au « Camp », premier quartier de BATNA (capitale de l'Aurès en Algérie), construit à l’intérieur des remparts qui délimitaient le camp militaire à I'origine de la ville.

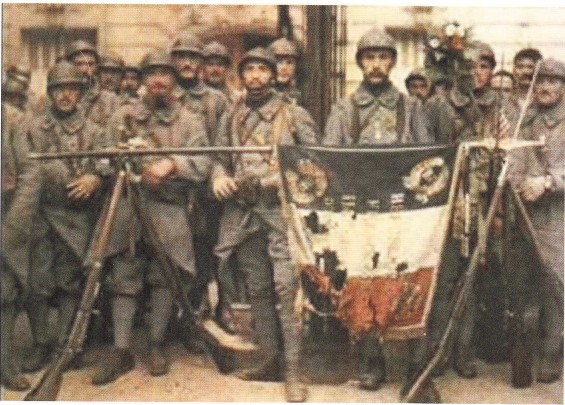

Le 2 août 1914,les Français courent aux frontières et emportent, avec la fleur au fusil, des chansons aux lèvres. Malgré l'insuccès de « Quand Madelon » le 23 avril, à l'Eldorado, elle fait partie du répertoire que les gars de Paname se plaisent à lancer le soir, au cantonnement de repos.

Mais c'est BACH, le comique troupier « le soldat PASQUIER » qui, mobilisé au 140ème Régiment d'Infanterie à GRENOBLE, va imposer la chanson aux poilus, sur une musique de Camille ROBERT. Mais c'est BACH, le comique troupier « le soldat PASQUIER » qui, mobilisé au 140ème Régiment d'Infanterie à GRENOBLE, va imposer la chanson aux poilus, sur une musique de Camille ROBERT.

Sur la recommandation du Général GALLIENI, il se charge d'une mission dont le Théâtre aux Armées sera plus tard le développement : distraire les combattants.

Il parcourt les villages où Ies troupes de l’armée des Vosges et d'Alsace viennent se détendre.

Il chante où il peut, dans les granges, parfois en plein air. Et les auditoires reprennent en cœur Madelon... Madelon ; Ce chant prend place à côté de I'hymne national.

Les fanfares françaises et anglaises se saluent au son de « Quand Madelon ». Du front où elle a reçu la consécration de ceux qui se battent, la chanson gagnera I'arrière.

A la vérité, dans les villages proches du front où régnait la faune des mercantis, rares étaient les « Madelons » dignes de figurer dans la légende. Mais le poète n'écrivait-il pas « qu'importe le vase, pourvu qu'on ait l’ivresse » ?

Avec « La Madelon », les héritiers du 7ème Régiment de Chasseurs d'Afrique sont restés en pays de connaissance.

I

Pour le repos, le plaisir du militaire,

Il est là-bas à deux pas de la forêt,

Une maison, aux murs tout couverts de lierre,

« Aux Tourlourous », c'est le nom du cabaret.

La servante est jeune et gentille,

Légère comme un papillon.

Comme son vin, son œil pétille,

Nous l'appelons la Madelon.

Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour,

Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour

II

Quand Madelon vient nous servir à boire,

Sous la tonnelle, on frôle son jupon.

Et chacun lui raconte une histoire,

Une histoire à sa façon.

La Madelon pour nous n'est pas sévère

Quand on lui prend la taille ou le menton,

Elle rit c'est tout l'mal qu'elle sait faire.

Madelon, Madelon, Madelon !

IlI

Nous avons tous au pays une payse

Qui nous attend et que l'on épousera.

Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise,

Ce qu'on fera quand la classe rentrera.

En comptant les jours, on soupire,

Et quand le temps nous semble long,

Tout ce qu'on ne peut pas lui dire,

IV

On va le dire à Madelon.

On l'embrasse dans les coins.

Elle dit : « Veux-tu finir... ,

On s'figure que c'est l'autre, çà nous fait bien plaisir.

V

Un caporal en képi de fantaisie

S'en vint trouver Madelon un bon matin.

Et fou d'amour, lui dit qu'elle était jolie,

Et qu'il venait pour lui demander sa main.

La Madelon, pas bête en somme,

Lui répondit en souriant :

« Pourquoi prendrais-je qu'un seul homme

Quand j'aime tout un régiment ? »

Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main,

J'en ai bien trop besoin pour leur servir du vin.

|

|

Morts pour la France !

Poème: Victor Hugo (1802–85)

Envoyé Par plusieurs correspondants

|

Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie

Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie.

Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.

Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère ;

Et, comme ferait une mère,

La voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau !

Gloire à notre France éternelle !

Gloire à ceux qui sont morts pour elle !

Aux martyrs ! Aux vaillants ! Aux forts !

À ceux qu'enflamme leur exemple,

Qui veulent place dans le temple,

Et qui mourront comme ils sont morts !

C'est pour ces morts, dont l'ombre est ici bienvenue,

Que le haut Panthéon élève dans la nue,

Au-dessus de Paris, la ville aux mille tours,

La reine de nos Tyrs et de nos Babylones,

Cette couronne de colonnes

Que le soleil levant redore tous les jours !

Gloire à notre France éternelle !

Gloire à ceux qui sont morts pour elle !

Aux martyrs ! Aux vaillants ! Aux forts !

À ceux qu'enflamme leur exemple,

Qui veulent place dans le temple,

Et qui mourront comme ils sont morts !

Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe,

En vain l'oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe,

Passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons ;

Chaque jour, pour eux seuls se levant plus fidèle,

La gloire, aube toujours nouvelle,

Fait luire leur mémoire et redore leurs noms !

Gloire à notre France éternelle !

Gloire à ceux qui sont morts pour elle !

Aux martyrs ! Aux vaillants ! Aux forts !

A ceux qu'enflamme leur exemple,

Qui veulent place dans le temple,

Et qui mourront comme ils sont morts !

Hymne, Les Chants du crépuscule (1835

|

|

|

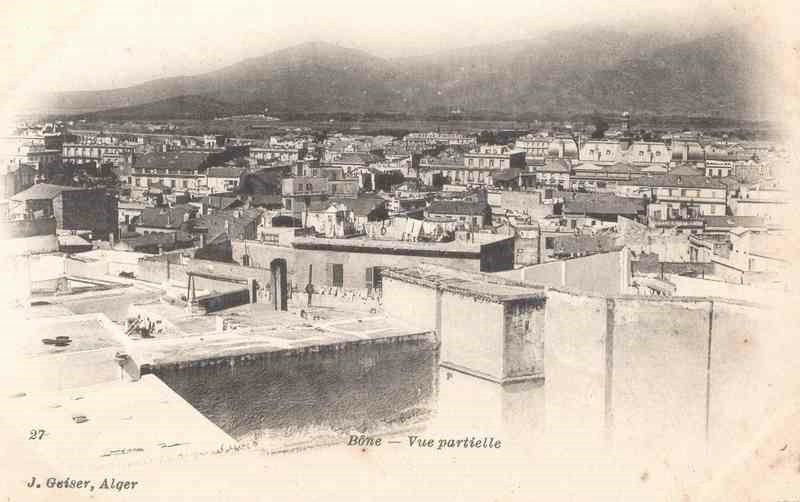

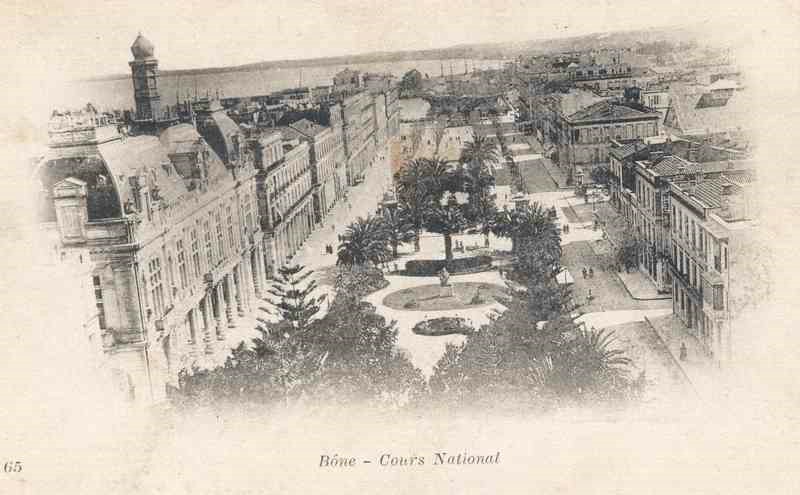

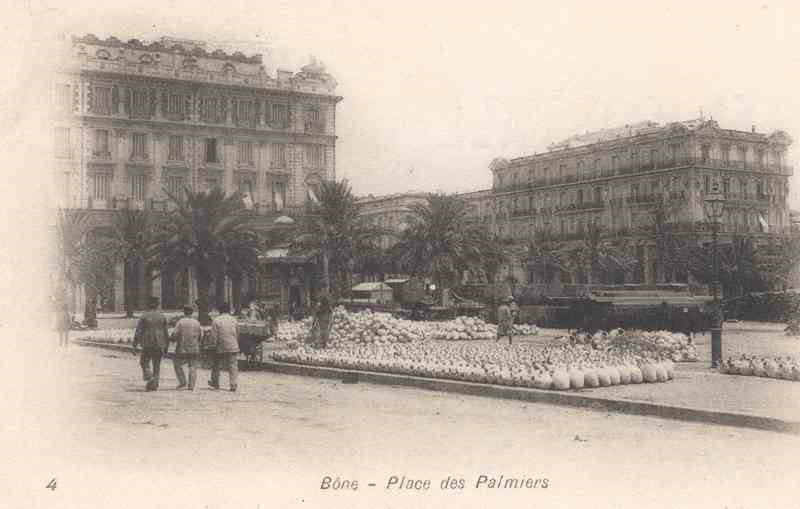

PHOTOS BÔNE

Envois divers

|

|

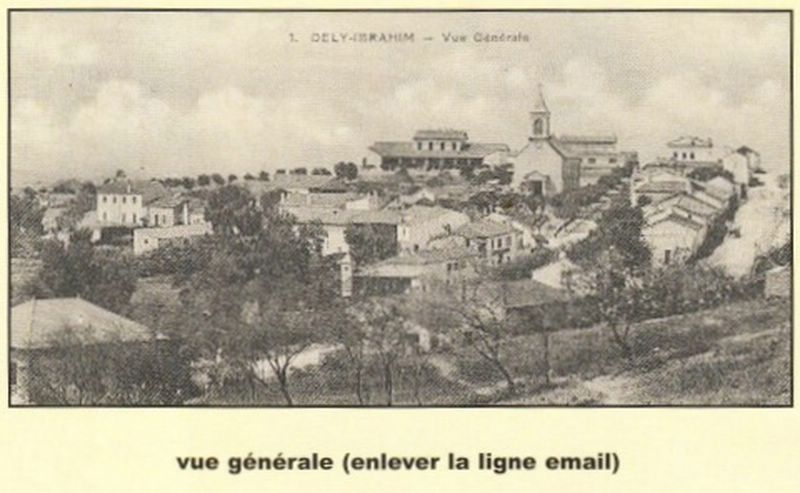

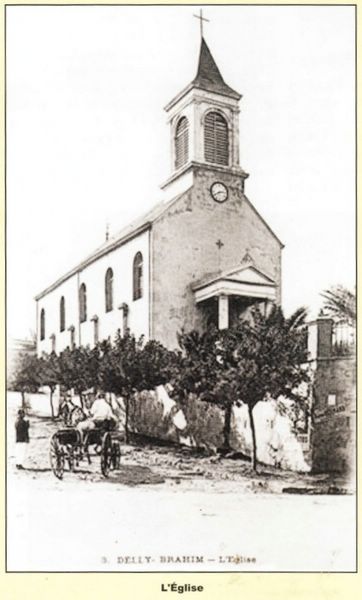

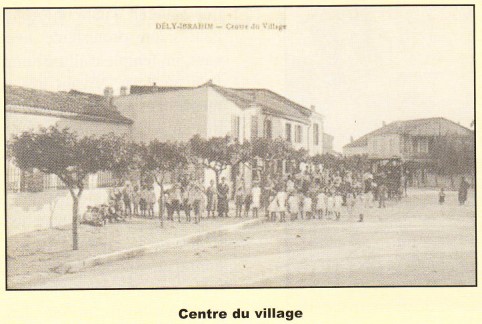

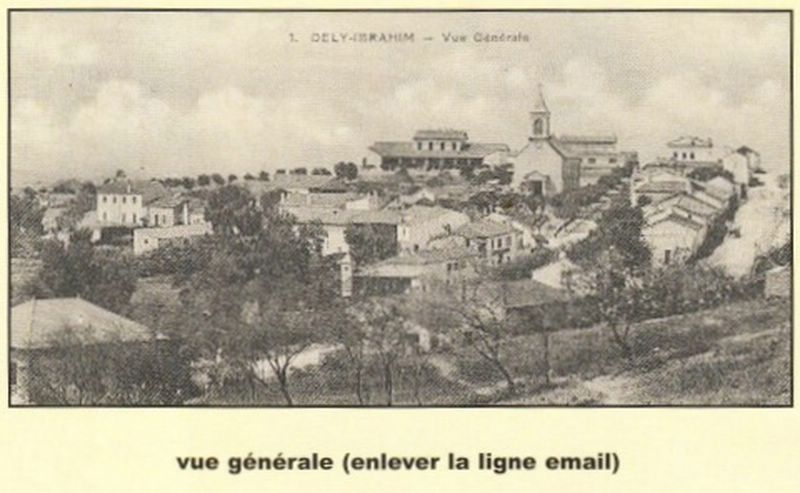

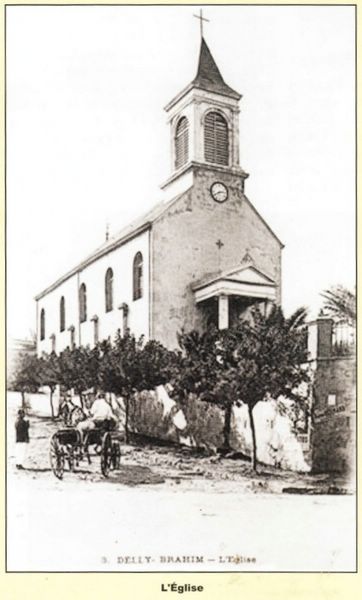

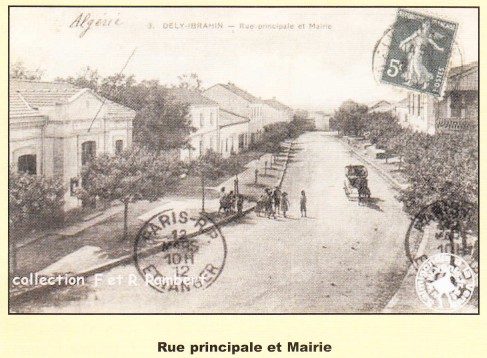

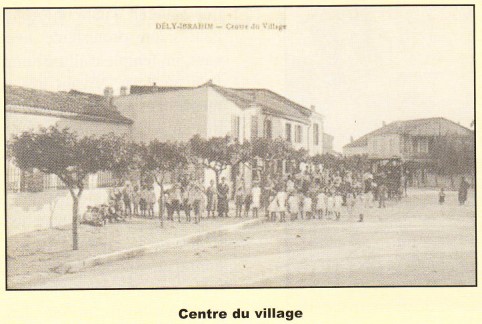

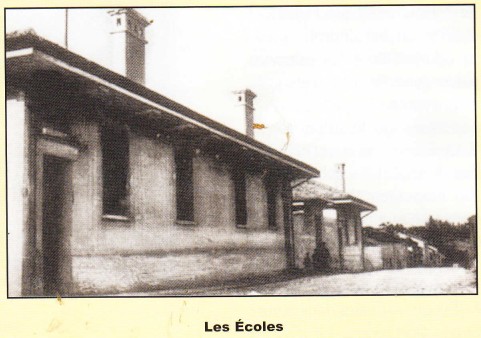

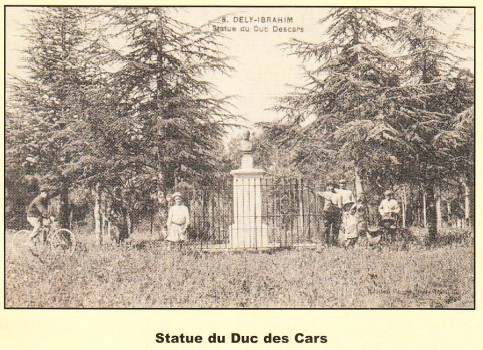

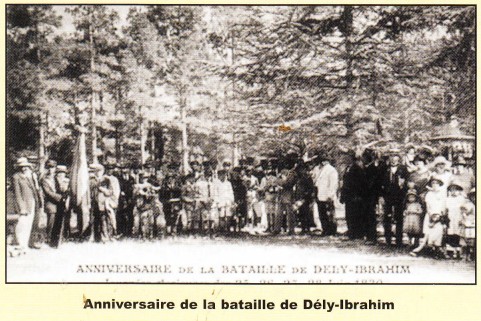

Délly-Ibrahim, premier village d’Algérie

Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°181 Janvier 2010

|

C'est dans I'espace vallonneux que forme le Sahel algérois que ce petit village a été édifié par des émigrés alsaciens.

Pour en situer l'époque, certains écrits indiquent que son église a été consacrée le 21 mars 1841 par le premier évêque d'Algérie : Monseigneur DUPUCH. Pour en situer l'époque, certains écrits indiquent que son église a été consacrée le 21 mars 1841 par le premier évêque d'Algérie : Monseigneur DUPUCH.

Au départ d'ALGER, distant d'une dizaine de kilomètres, il est accessible en empruntant les tournants ROVIGO, en longeant la Prison civile " BARBEROUSSE " et la caserne d'Orléans ou alors la rue Michelet et le boulevard Galiéni, ces deux itinéraires rejoignant EL BIAR, point de passage obligé.

Non loin de là, CHATEAUNEUF, carrefour des routes de BOUZAREAH, CHERAGAS et SAINT-FERDINAND, MAHELMA, cette dernière conduit, par le "Retour de la chasse " à BEN AKNOUN (et son lycée, vivier de bien beaux esprits). Un parcours ombragé mène ensuite au hameau des " DEUX BASSINS ".

S'amorce alors une côte sinueuse qui rencontre I'embranchement d'EL-ACHOUR avec en contre-haut, dissimulée dans d'épaisses frondaisons, la ferme BOYER.

Enfin, au sortir d'un virage, la route, bordée d'eucalyptus, laisse entrevoir un cimetière militaire anglais (marque de la seconde guerre mondiale), avant de s'engager dans I'agglomération de DELLY-IBRAHIM où les maisons étagées à flanc de coteaux entourent l'église.

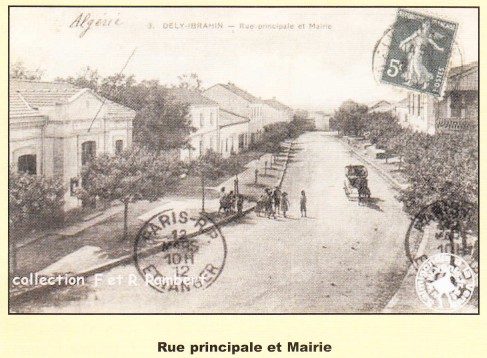

Dans la partie inférieure du village, bordant de part et d'autre l'axe conduisant vers OULED FAYET, s'alignent entre autres demeures, I'unique boulangerie du pays (SEMPERE),I'auberge du "BON CANARD" (AUBIS), réputée pour une certaine gastronomie, le monument aux morts. le Café de France (PICOT), la Mairie, l'épicerie HUGOU, véritable caverne d'Ali-Baba. Dans la partie inférieure du village, bordant de part et d'autre l'axe conduisant vers OULED FAYET, s'alignent entre autres demeures, I'unique boulangerie du pays (SEMPERE),I'auberge du "BON CANARD" (AUBIS), réputée pour une certaine gastronomie, le monument aux morts. le Café de France (PICOT), la Mairie, l'épicerie HUGOU, véritable caverne d'Ali-Baba.

À la sortie du village, vers la colline du " Grand Vent ", juché sur un sommet voisin surplombant EL-ACHOUR, le cimetière caractérisé par ses stèles dont les inscriptions indiquent les dates les plus anciennes de la présence française.

Revenant sur la partie supérieure du village, la poste et ses dépendances occupent une position dominante. La route, vers CHERAGAS, sur son tracé, le long de la crête balayée par les vents, offre un vaste point de vue sur l'étendue des cultures, blondes et ondoyantes au moment des moissons.

Dans le lointain, masqué par aucun relief en cet endroit, le "PETIT STAOUËLI '', le domaine viticole BORGEAUD, et au-delà se dessine par temps clair la plage de SIDI-FERRUCH avec, pour les témoins de l'époque, I'inoubliable vision de I'armada Anglo-Américaine débarquant le 8 novembre 1942.

En poursuivant vers CHERAGAS, le " Bois des Cars " devient visible. C'est un bel endroit agréablement odorant dont les essences principales sont: le pin d'Alep, le cèdre et le cyprès.

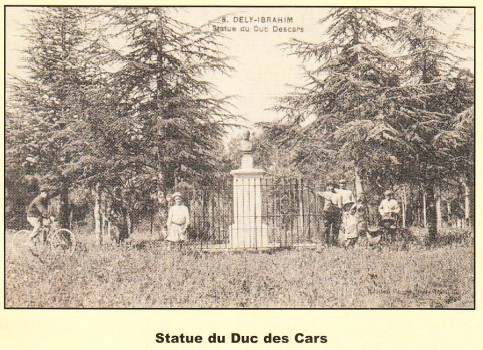

Les chemins qui le sillonnent se raccordent à une clairière centrale au milieu de laquelle a été érigé, en 1912, un monument à la mémoire des combattants du corps expéditionnaire de l'Armée d'Afrique de 1830. Cet ouvrage est surmonté du buste du lieutenant général " DUC des CARS " qui s'illustra dans diverses activités glorieuses. Les chemins qui le sillonnent se raccordent à une clairière centrale au milieu de laquelle a été érigé, en 1912, un monument à la mémoire des combattants du corps expéditionnaire de l'Armée d'Afrique de 1830. Cet ouvrage est surmonté du buste du lieutenant général " DUC des CARS " qui s'illustra dans diverses activités glorieuses.

Face à cet édifice, la guinguette du père MARI et, à proximité, le boulodrome, haut lieu de divertissement sportif ou villageois et autres Algérois se mesurent avec passion dans d'âpres concours de " longue ", toujours clôturés par de copieux arrosages à la guinguette d'à côté.

Aux abords du bois, dans la partie opposée à la route de CHERAGAS, la tribu de la ZOUAOUA (ou ZOUAVA) est un groupement de familles autochtones qui, selon des dires, aurait été créé par les autorités pour y accueillir les anciens " enrôlés " dans les régiments de zouaves. Jouxtant toujours le bois, la ferme KASTLE, dont le maître des lieux, un solide cultivateur attaché à sa terre, est un authentique descendant des pionniers alsaciens.

Dans le voisinage du village, sur une hauteur, existe un orphelinat de confession protestante avec, attenant, un temple d'allure simple, sans faste ni éclat. Vivant très discrètement, dans un milieu aux pratiques très austères, les pensionnaires n'ont de contact avec l'extérieur que sur les bancs de l'école.

Dans le prolongement de cet établissement, surplombant le village, se dresse la colonne BOUTIN, du nom d'un colonel du génie qui, sous les apparences d'un paisible pêcheur, avait sondé les fonds marins autour d'ALGER pour conclure que le meilleur endroit pour un débarquement militaire se trouvait à SIDI-FERRUCH.

À la vérité, les descriptions de ce paysage, à I'exception de I'aspect géographique, ne correspondent pas, hélas, à la réalité d'aujourd'hui.

> Autour des années 1938-1954, il était agréable de vivre dans cet îlot champêtre. L'air y était salubre et souvent recommandé par le corps médical.

Chacun y avait sa place dans des activités diverses.

Les cultivateurs, les plus nombreux, exploitaient leurs terres dans les domaines céréaliers, viticoles, maraîchers et dans la production laitière. D'autres exerçaient leur métier à la ville.

Les plus âgés, retirés de la vie active. coulaient des jours tranquilles au rythme du carillon de l'église qui égrenait ses notes (accordées à trois tons) tous les quarts d'heure.

Pour toute force de police, un garde-champêtre, en képi à épis de blé, assurait une surveillance relative, assisté, en cas de besoin, par la brigade de gendarmerie de CHERAGAS. Dans cette fonction, les CAZERTE et ROUX, entre autres, s'y sont, tour à tour, distingués. Pour toute force de police, un garde-champêtre, en képi à épis de blé, assurait une surveillance relative, assisté, en cas de besoin, par la brigade de gendarmerie de CHERAGAS. Dans cette fonction, les CAZERTE et ROUX, entre autres, s'y sont, tour à tour, distingués.

Rémy CORBI, le cantonnier, entretenait assidûment la voirie avec, également la tâche ingrate de creuser les fosses au cimetière.

De cette population émergeait une personnalité marquante : l'abbé CERALTA, curé de la paroisse, successeur du bon père DAIGNIERE.

Homme d'une grande force physique, à la barbe drue et à la voix retentissante, il était très influent dans le cadre de son ministère.

D'une rare érudition dont il faisait profiter son entourage, il n'hésitait pas à " tomber " la soutane pour prodiguer à la jeunesse ses conseils sportifs.

Cette jeunesse s'épanouissait dans une saine ambiance à l'abri des tentations nocives qui existent de nos jours.

Les jeunes filles, aux habitudes plutôt casanières, se montraient dans l'éclat de leur fraîcheur lors des sorties dominicales et autres événements festifs aussi bien qu'aux offices religieux et à la chorale de l'église. Les jeunes garçons, plus enclins au vagabondage, se répandaient dans le village et les environs, dans leurs jeux enfantins. Les espiègleries n'étaient pas exclues et certains villageois en faisaient souvent les frais. Plus tard, en grandissant, ils allaient exprimer leurs ardeurs juvéniles, hors du village, vers d'autres centres d'intérêts.

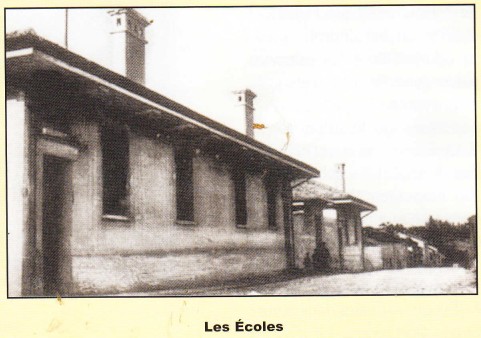

Tout ce monde fréquentait l'école communale, limitée en deux ou trois classes, à I'enseignement primaire.

Suzanne SCHILTZ, la directrice, tenait son cours de fin de cycle élémentaire avec une autorité sans faille. Aucun désordre n'était toléré. Suzanne SCHILTZ, la directrice, tenait son cours de fin de cycle élémentaire avec une autorité sans faille. Aucun désordre n'était toléré.

La morale et I'instruction civique enseignées, complétées par l'éducation parentale, produisaient des effets bénéfiques. Les quelques cancres, toujours en fin de classement (il en fallait bien) étaient " vigoureusement cadrés ". Honteux aveu, I'un d'entre eux n'était autre que le narrateur de ce fait.

Les cours inférieurs étaient assurés par l’instituteur BUSTON, personnage au comportement curieux et d'une sévérité excessive. Son attitude lui valait d'être irrespectueusement raillé par les jeunes, en dehors de la classe bien sûr.

Comme dans tous les petits villages aux mœurs rurales, l'organisation de la vie sociale était soumise aux obligations rigoureuses du travail de la terre et de l'élevage au détriment des loisirs. L'ennui planait souvent sur le village. Les distractions étaient comptées.

Le jeu de boules était roi, les rencontres au bistro pour un verre (ou plusieurs), ou pour une partie de cartes, étaient fréquentes. Les courses cyclistes où brillaient les champions ZAAF et KEBAILI, ainsi que les locaux ODILON et Louis MAILLOT, créaient de I'animation.

Le cross-country avait aussi ses adeptes. Certains ont même eu la fierté, lors d'une course internationale sur I'hippodrome du CAROUBIER (ALGER), de figurer au côté... au départ... du légendaire Emil ZATOPEK.

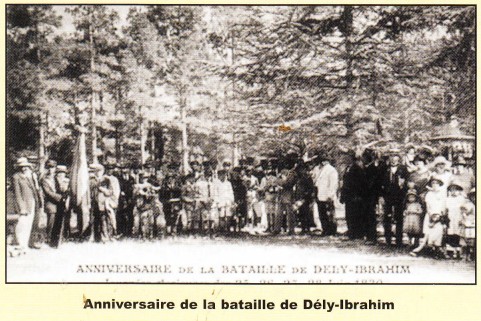

Le Bois des Cars, par I'attrait qu'il suscitait, créait également du mouvement.

Tous les week-ends et jours fériés de beau temps, il foisonnait d'amateurs de " grand air " et la guinguette du père MARI ne désemplissait pas d'une clientèle citadine.

Plus discrètement, en semaine, la clientèle était toute autre : des "dames" exerçant dans les maisons spécialisées algéroises venaient de loin en loin y prendre quelque repos réparateur.

La fête du village, annuelle, donnait lieu à un bal sur la place centrale ombragée de palmiers. Un orchestre entraînait tout le bon peuple aux rythmes des tangos langoureux et des rumbas lascives, tandis que les " mamas ", assises en bord de piste, surveillaient d'un regard attendri, mais non moins attentif, les évolutions de leur progéniture... féminine. La fête du village, annuelle, donnait lieu à un bal sur la place centrale ombragée de palmiers. Un orchestre entraînait tout le bon peuple aux rythmes des tangos langoureux et des rumbas lascives, tandis que les " mamas ", assises en bord de piste, surveillaient d'un regard attendri, mais non moins attentif, les évolutions de leur progéniture... féminine.

1939. Evoquant l'épisode de la guerre, les images surviennent : le recensement et la réquisition des chevaux au profit de I'année. La mobilisation et le départ des hommes valides pour l’inconnu.

Puis 1942. La présence des troupes américaines. Les alertes aériennes (elles étaient annoncées, non par une sirène, mais à I'initiative du receveur des Postes M. TEULE, par un vieil avertisseur de voiture émettant un bruit de crécelle, actionné par manivelle).

Lors d'un bombardement, un projectile a atteint une maison d'habitation au cœur de I'agglomération. La providence a bien voulu épargner les occupants.

Dans ce cours des choses, certaines jeunes filles en ont tiré avantage, en trouvant " chaussure à leur pied " parmi les jeunes soldats en garnison passagère.

La guerre terminée, les combattants sont rentrés avec pour certains, de graves blessures (comme Raymond BEKER). La guerre terminée, les combattants sont rentrés avec pour certains, de graves blessures (comme Raymond BEKER).

Après que les noms des : Jacques GUTHE, Georges ROLAND et l'un des fils PONS, aient été ajoutés sur la colonne du monument aux morts, le village a retrouvé, pour un temps, son visage et ses habitudes d'antan.

Pour un temps, en effet, jusqu'au jour où le vent de la révolte et sa folie meurtrière a soufflé.

Alors, de la si paisible communauté villageoise a surgi une jeune fille, sans mal-être apparent, mais secrètement nourrie du ferment de la haine. Dans les moments les plus tragiques de la rébellion, elle a basculé dans le terrorisme le plus cruel.

Les carnages provoqués par les bombes déposées dans ALGER, notamment au MILK BAR et au bar OTOMATIC (foyer des étudiants), en sont le sanglant témoignage.

Progressivement, témoins et victimes de cette tragédie barbare s'en sont allés vers des horizons nouveaux, parfois incertains, laissant à d'autres le soin d'exercer leur emprise.

Ainsi la voix du " muezzin " s'est substituée à la cloche pour l'appel des fidèles à la prière et le drapeau à la mairie a changé de couleur et de signification aussi.

Il reste que, tout là-haut, isolé sur une colline, le petit cimetière conserve jalousement la trace des artisans d'un passé florissant.

Voilà une petite histoire racontée au travers des souvenirs de quelqu'un qui a vécu dans ce lieu une heureuse jeunesse.

Puisse ce récit raviver la mémoire de ceux qui ont suivi ce même itinéraire.

Jean-Pierre BUSSO

Extrait de la revue

"Aux Échos d'Alger"

N° 84, mars 2004

|

|

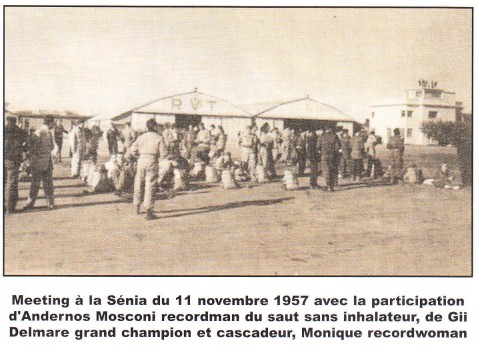

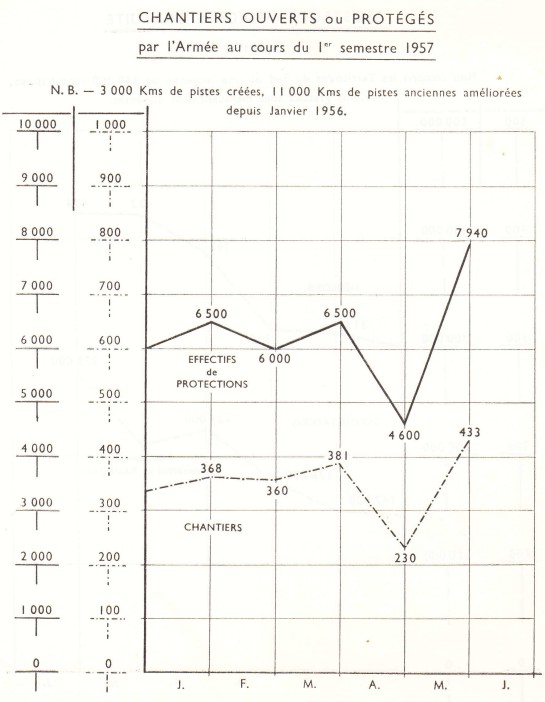

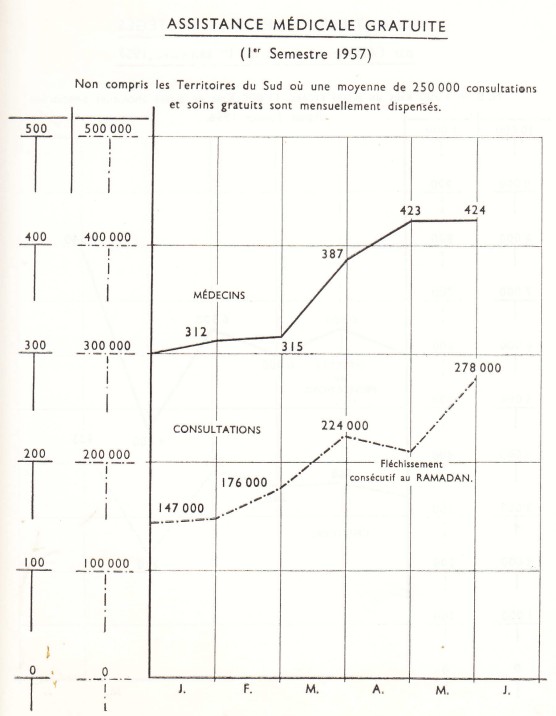

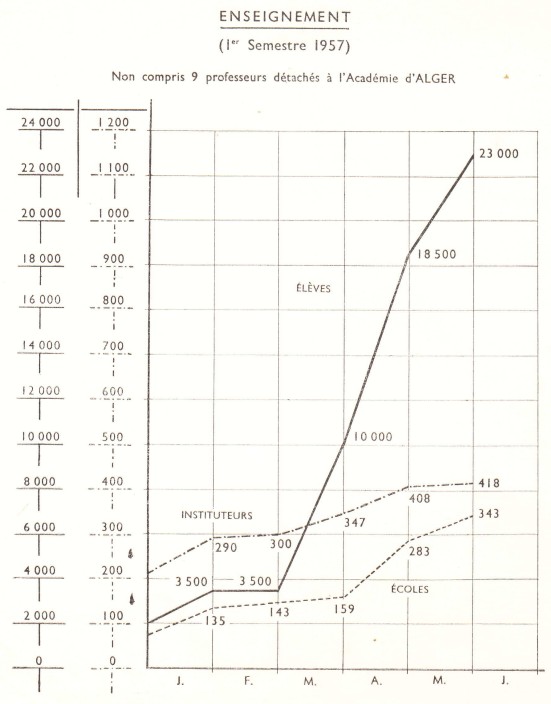

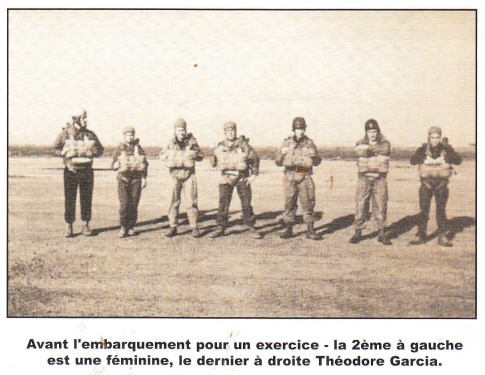

MINISTERE de l’ALGERIE 1957

Envoyé Par M. C. Fretat, pages de 57 à 82

|

PACIFICATION - REFORMES

ACTION PSYCHOLOGIQUE

Directive de M. Lacoste.

Le rôle de I'Armée dans l'action psychologique :

Action sur les soldats.

Action des soldats.

Les officiers itinérants d'action psychologique:

La conquête pacifique de la population.

L'officier itinérant.

LE ROLE DE L'ARMÉE DANS

L'ACTION PSYCHOLOGIQUE

(Directive adressée à l'Armée en mai 1956

Je voudrais ici donner un contenu pratique et concret aux principes généraux que j'ai exposés dans la Directive Générale destinée aux officiers et sous-officiers stationnés en Algérie...

L'action militaire n'est rien sans une action sur les opinions…

L’ACTION SUR LES SOLDATS

II faut que tous les militaires soient conscients de l'action que le gouvernement entend mener en Algérie et, pour cela, il importe, dès maintenant, de définir le rôle de l'Armée, de faire comprendre le sens de l'entreprise de pacification. J'insiste sur la nécessité de faire connaître aux soldats toute l'étendue et tout le sens de leur mission.

En résumé, l'action psychologique sur l'armée doit:

1° Faire comprendre à chaque soldat qu'it doit fournir, outre l'action purement militaire, une action psychologique qui n’est pas moins importante et qui s'exerce par des contacts humains ;

2° Donner à chaque soldat les moyens d'accomplir cette action en lui fournissant les consignes, les éléments de discussion, etc…

ACTION DES SOLDATS

Le premier précepte être humain :

En conséquence, il convient absolument d'être vigilant à l'égard des provocations des rebelles qui, par leurs actions terroristes, visent à déclencher des réflexes de représailles qu'ils montent ensuite en épingle. Ils espèrent ainsi faire croire que la France pratique une guerre d'extermination ; ils espèrent dresser contre nous l'opinion internationale et les grandes puissances dont ils recherchent l'appui diplomatique.

L’importance des moindres attitudes.

Conscients de cette mission, nos soldats doivent éviter toutes les maladresses gratuites à l'égard des populations musulmanes. Ces fautes ne feraient que développer la haine dans les cœurs des populations paisibles qui n'auraient jamais songé à se retourner contre nous. Il faut penser, en outre, que chacune de nos erreurs est exploitée par la propagande de l'adversaire qui les utilise pour émouvoir les populations aussi bien que les nations étrangères.

Les blessures d'amour-propre que peuvent provoquer une marque de mépris, une brutalité inutile, l'emploi de termes offensants ou l'irrespect à l'égard des coutumes locales, éveillent le ressentiment et ont une importance considérable du fait que le soldat est un représentant de la France. Le respect au contraire attire le respect. Les soldats ne doivent jamais oublier qu'aujourd'hui et ici plus que jamais, chacun de leurs actes engage la France.

Il est nécessaire aussi que les soldats aient à cœur de sauvegarder par leur tenue et leur dignité, le prestige que l'année française conserve auprès des populations musulmanes.

L'Action psychologique proprement dite.

Une fois définies ces consignes, je voudrais préciser le rôle positif qui incombe à I'Armée. Tout en détenant la force, l'Armée représente, en fait, un des éléments de contact les plus pratiques entre le gouvernement et la population.

Je ne saurais trop encourager l'organisation de cours de langue arabe, à l'intention des officiers et des soldats, partout ou cela est possible.

L'Armée doit faire comprendre aux populations musulmanes I'entreprise de pacification du gouvernement, leur montrer qu'elle n'est pas là pour leur faire la guerre, mais pour les protéger. ElIe doit aussi travailler à rétablir le contact et à combattre l'isolement dans lequel tendent à s'enfermer les deux communautés. Cette préoccupation doit conduire les militaires à saisir toutes les occasions de la vie courante pour rendre des services aux populations : par exemple, transport d'un malade, secours médicaux, aide dans les travaux...

L'Armée doit jouer le rôle de trait d'union, en agissant à la fois sur les populations musulmanes et sur les populations françaises, pour rompre cette sorte de complicité dans I'ignorance réciproque et, si l'on n'intervient pas au plus vite dans la haine...

Je voudrais dire en conclusion combien je suis convaincu que, en témoignant leur volonté sincère de paix et l'amitié, les soldats français renforceront considérablement l'effet des réformes généreuses que j'ai entreprises.

Robert LACOSTE.

LES OFFICIERS ITINÉRANTS D’ACTION

PSYCHOLOGIQUE EN ALGERIE

Le 2 janvier 1957, M. Lacoste envoyait aux I.G.A.M.E. (Inspecteurs Généraux de l'Administration en Mission Extraordinaire), en leur demandant de le transmettre à leurs subordonnés, le télégramme suivant :

« Afin de vivifier L'action psychologique sur la population musulmane rurale, entreprise par I'Armée conformément aux directives du ministre résidant en Algérie, le secrétaire d'Etat aux Forces armées « terre » a mis à la disposition de l'état-major de la Xème Région militaire des officiers itinérants d'action psychologique.

« Ces officiers, qui reçoivent leurs directives de la Direction générale des Affaires politiques, doivent faire appliquer par les commandants d'unités implantées, avec le concours des autorités civiles dont relèvent les populations contactées, une méthode qui a déjà fait ses preuves.

« Il est demandé aux préfets, sous-préfets, administrateurs et officiers S.A.S. de faciliter dans toute la mesure de leurs moyens la mission de ces officiers. »

Quelle est cette méthode ? Quels résultats a-t-elle permis d'obtenir ? Comment a-t-elle été répandue en Algérie ?

La conquête pacifique de la population...

Dans la guerre en surface que nous, civils et militaires, devons gagner en Algérie, la population est, en fait I'objectif à conquérir. En effet, les unités qui cherchent les rebelles sur les pistes et les crêtes, se livrent à un travail ingrat, trop souvent sans résultat. Pourtant l'ennemi est là. Il se cache au milieu de la population, il subsiste grâce à elle, elle est pour lui un support moral, matériel et tactique.

Cette population est donc un élément nouveau du problème que I'Armée doit résoudre en Algérie. Elle est un objectif qu'il faut conquérir sans le détruire. Le rebelle agit sur elle par la terreur. Nous devons lutter contre cette action en créant, en développant et en entretenant la force collective de la masse.

Nous avons eu une manifestation de cette force à l'occasion des vendanges, le rebelle avait interdit d'aller travailler dans les vignes, les vendanges ont été faites et la récolte de cette année a atteint un chiffre record. Entre mourir de faim et mourir en travaillant, les fellahs ont choisi. Devant ce mouvement collectif, le rebelle n'a pas réagi, n'a commis aucune exaction. II a été battu par la masse, il en sera toujours ainsi lorsqu'elle agira sans hésitation et en bloc. L'ennemi n'a pas de prise sur elle, alors qu'il peut agir sur des groupes ou des individus isolés.

Par l'éducation..

Pour créer cette force collective, il faut éduquer la population. Les pouvoirs civils ne disposent pas du personnel suffisant. Le gouvernement a installé en Algérie une armée de 400 000 hommes qui partage avec les officiers de S.A.S. la charge de cette éducation.

Les S.A.S. actuellement installés ne sont pas assez nombreuses pour remplir seules cette tâche. Dans certains départements, I'officier chef de S.A.S. administre 5000 habitants, dans d'autres plus de 50000. Toutefois, le plan d'installation des S.A.S. prévoit de ne pas dépasser 20 000 habitants.

Ces chiffres font apparaître clairement la nécessité de conjuguer les efforts de l'Armée et de l'administration.

Si les hommes doivent être des juges de propagande, les cadres doivent être des éducateurs.

Chaque commandant de compagnie doit organiser une fois par semaine au minimum une réunion publique d'orientation à base d'information, d'éducation et de distraction.

Cette réunion doit durer une heure. Dans un pays de palabres, il faut palabrer longtemps. L'officier dans le bled ne peut pas consacrer à la préparation de ses réunions des heures de recherche et de réflexion.

En outre, il ne faut pas laisser libre cours à I'imagination de chacun, si I'on ne veut pas aller, en Algérie, à un travail décousu et désordonné.

Aussi, des fiches sont-elles envoyées par la Direction générale des Affaires politiques du Gouvernement Général et par le Bureau psychologique de la Xème Région, à toutes les unités implantées. Ces fiches sont le développement des raisons pour lesquelles nous avons bonne conscience en Algérie. Elles sont valables de l'est à l'ouest, du nord au sud. Il faut les utiliser en les adaptant au particularisme des habitants et eu tenant compte des événements.

Ceux qui les repousseraient en raison de ce particularisme devraient les remplacer par un instrument de travail qui permettraient de parler des même sujets, pendant le même temps. Ce serait pour eux un travail supplémentaire qu'ils ne pourraient pas faire.

En réalité, cette adaptation ne se traduit que par quelques nuances. En effet, cette méthode d'éducation des masses a été tirée des techniques éprouvées qui sont valables aussi bien pour les Blancs que pour les Noirs et les Jaunes. D'ailleurs dans toutes les écoles d'Algérie, les instituteurs dispensent-ils le même enseignement !

Il ne faut donc pas exagérer, dans l'application de cette méthode, l'importance des différences entre Ies habitants.

L'amélioration de ses conditions d'existence.

La population se laissera convaincre si nous lui prouvons que nous lui voulons du bien, si nous l'aidons à améliorer ses conditions de vie, si nous arrivons à obtenir que les réunions éducatives se déroulent dans une ambiance détendue.

A cet effet, les fiches comprennent en dehors des thèmes de propagande, une partie éducative traitant de l'hygiène et des devoirs civiques et une partie récréative. Il faut que les Musulmans se plient aux règles de I'hygiène. Le précepte latin - mens sana in corpore sano - est aussi valable en Algérie qu'ailleurs. Certains prétendent que le Nord-Africain a toujours été crasseux, I'est et le restera. C'est une vieille légende qu'il faut démolir. L'hygiène individuelle progresse, mais l'hygiène familiale est médiocre et celle du village est inexistante. Grâce à l'Armée et aux S.A.S., I'hygiène du bled doit s'améliorer.

Les parties récréatives sont indispensables. Les officiers peuvent penser que l'âge des boys-scouts est passé. Il ne faut pas raisonner par rapport à nous, mais par rapport au milieu ou nous voulons exercer notre action. Les réunions ne seront réussies que si nous provoquons une détente.

L’Officier itinérant...

Il ne s'agit pas de faire un discours académique devant la population, mais de liredes phrases simples et de les faire répéter par l'interprète. Celui-ci est nécessaire même pour les officiers parlant l'arabe. Il faut parler à une famille, à un village, il est le premier pas vers le ralliement.

La réunion d'une heure doit être préparée avec lui une heure avant. II faut lui expliquer le texte pour qu'il le traduise sans hésitation et avec I'intonation voulue. Il peut facilement tricher sur une phrase, il lui est difficile de le faire une heure durant. Les réactions de l’auditoire nous permettent de le juger. Il sait que toute irrégularité l'expose à une sanction et qu'il peut être contrôlé par un autre interprète.

L'interprète est le facteur de base de la pacification. Il faut d'abord le rechercher, assurer sa protection et son existence. Il n'est pas question d'exiger des diplômes. Il faut se contenter de connaissances élémentaires. Il faudra parfois vaincre des réticences par la réquisition, puis obtenir une adhésion totale par une mise en confiance que nous sommes capables de réaliser.

Un éducateur qui doit convaincre.